-

骨肿瘤学组总结2016年11月11日20世纪70年代以来,骨与软组织肿瘤专业领域取得了跨越式的发展和长足的进步,近40年来,国内外涌现出许多学富五车、行为世范的杰出专家。 今年有COA大会嘉宾国美国的五位学者受邀参加,均是由2015年国际保肢协会(ISOLS)执行主席Mark Scarborough推荐的少壮派骨与软组织肿瘤医生。他们从历史讲起,由最根本的Enneking分期系统,到最前沿的精准医学治疗骨肿瘤,从骨肿瘤专科医师的培养到国际保肢协会的历史使命,让参会学者多方面,多维度了解国际骨肿瘤事业的发展历程及美好未来。 有三位专家来自中国香港,Shekhar M. Kumta教授带来骨巨细胞瘤不同药物治疗的新进展,并介绍香港骨肿瘤专科医生的培养经验,值得广大医院和医学院学习借鉴;KC Wong教授讲授成人骨肿瘤治疗后肢体不等长的治疗经验,结合香港经验,探讨恶性骨肿瘤的治疗决策。 第十一届COA骨肿瘤学教程与大会专题讲座将于2016年11月17日在国家会议中心隆重召开,会场设置了教育课程、大会发言和骨肿瘤30年大师讲坛三项内容。其中大会发言涉及骶骨、骨盆,四肢,脊柱,诊断、并发症及其他,转移瘤和软组织、化疗等方面。诚邀各位参会者与世界顶级专家学者共同分享骨肿瘤领域的发展历史和学术成果。 近年来,随着骨肿瘤专业的不断发展,在全国学组的支持下,学组每年组织成员对于骨肿瘤诊治中最关注的问题,开展学术活动及继续教育培训。以专题报告、病案讨论,学术争鸣等形式进行交流和讨论,展示各阶段在该领域的新成果、新进展和新经验,为推进我国骨肿瘤诊断和治疗不断进步作出了贡献。祝此次会议圆满成功。 郭卫 主任医师,北京大学二级教授,博士生导师。北京大学人民医院骨肿瘤诊疗中心主任,北京大学人民医院骨科教研室主任,骨肿瘤研究室主任。 社会任职:亚太地区骨肿瘤学会(APMSTS)前任主席,国际保肢学会(ISOLS)前任主席, 中华医学会骨科学会骨肿瘤学组组长(2005-至今),中华医学会肿瘤学分会骨肿瘤学组组长,中华医学会骨科学会委员,中国医师学会骨科分会骨肿瘤专业委员会主任委员,中国医师学会骨科分会常委,中国抗癌协会肉瘤专业委员会副主任委员,北京市骨科学会副主委,北京市医师学会肿瘤学分会副主委,北京市医师学会骨科学会常委,北京市医师学会外科学会常委。

骨肿瘤学组总结2016年11月11日20世纪70年代以来,骨与软组织肿瘤专业领域取得了跨越式的发展和长足的进步,近40年来,国内外涌现出许多学富五车、行为世范的杰出专家。 今年有COA大会嘉宾国美国的五位学者受邀参加,均是由2015年国际保肢协会(ISOLS)执行主席Mark Scarborough推荐的少壮派骨与软组织肿瘤医生。他们从历史讲起,由最根本的Enneking分期系统,到最前沿的精准医学治疗骨肿瘤,从骨肿瘤专科医师的培养到国际保肢协会的历史使命,让参会学者多方面,多维度了解国际骨肿瘤事业的发展历程及美好未来。 有三位专家来自中国香港,Shekhar M. Kumta教授带来骨巨细胞瘤不同药物治疗的新进展,并介绍香港骨肿瘤专科医生的培养经验,值得广大医院和医学院学习借鉴;KC Wong教授讲授成人骨肿瘤治疗后肢体不等长的治疗经验,结合香港经验,探讨恶性骨肿瘤的治疗决策。 第十一届COA骨肿瘤学教程与大会专题讲座将于2016年11月17日在国家会议中心隆重召开,会场设置了教育课程、大会发言和骨肿瘤30年大师讲坛三项内容。其中大会发言涉及骶骨、骨盆,四肢,脊柱,诊断、并发症及其他,转移瘤和软组织、化疗等方面。诚邀各位参会者与世界顶级专家学者共同分享骨肿瘤领域的发展历史和学术成果。 近年来,随着骨肿瘤专业的不断发展,在全国学组的支持下,学组每年组织成员对于骨肿瘤诊治中最关注的问题,开展学术活动及继续教育培训。以专题报告、病案讨论,学术争鸣等形式进行交流和讨论,展示各阶段在该领域的新成果、新进展和新经验,为推进我国骨肿瘤诊断和治疗不断进步作出了贡献。祝此次会议圆满成功。 郭卫 主任医师,北京大学二级教授,博士生导师。北京大学人民医院骨肿瘤诊疗中心主任,北京大学人民医院骨科教研室主任,骨肿瘤研究室主任。 社会任职:亚太地区骨肿瘤学会(APMSTS)前任主席,国际保肢学会(ISOLS)前任主席, 中华医学会骨科学会骨肿瘤学组组长(2005-至今),中华医学会肿瘤学分会骨肿瘤学组组长,中华医学会骨科学会委员,中国医师学会骨科分会骨肿瘤专业委员会主任委员,中国医师学会骨科分会常委,中国抗癌协会肉瘤专业委员会副主任委员,北京市骨科学会副主委,北京市医师学会肿瘤学分会副主委,北京市医师学会骨科学会常委,北京市医师学会外科学会常委。 -

新发S型侧弯畸形——单发半椎体切除短节段融合术特殊并发症2016年11月10日 四川大学华西医院骨科 杨曦 宋跃明 刘立岷 周春光 汪雷 丰干均 刘浩 龚全 李涛 周忠杰摘要:目的:新发S型侧弯畸形(Emerging S-shaped scolisis)是后路半椎体切除短节段融合术后一种尚未见文献报道的特殊类型并发症;本研究旨于分析该并发症的致病原因、临床特征以及处理策略。方法:回顾性分析128例在我科接受单纯后路半椎体切除短节段融合术治疗的单发半椎体畸形患者。根据以下标准筛选出现新发S型侧弯畸形并发症患者:术后新发侧弯Cobb角相较术前同节段Cobb角进展≥20°、同时新发侧弯主弯顶椎距离融合节段端椎的节段≥2(近端融合椎以上或远端融合椎以下)。通过术前术后全脊柱X光分析患者主弯Cobb角、代偿弯Cobb角、新发侧弯Cobb角、节段后凸角度、术后融合交界区后凸角度等指标;通过三维CT评估术前畸形及术后融合情况;结果:9/128例(7%)患者术后出现新发S型侧弯畸形。其中男2例,女7例。平均年龄11.4±3.6岁,平均随访时间为36.0±9.5月,平均融合节段2.8±1.1节。术前、术后以及末次随访主弯Cobb角度分别为:36.1±14.4°、6.9±6.1°、及7.9±6.6°。术前、术后以及末次随访节段后凸角度分别为:20.4±4.1°,9.9±4.2°,及9.2±4.0°。术后新发S型侧弯出现时间为术后3月(4例),及术后6月(5例)。患者表现为主胸弯+腰弯(4例),主腰弯+胸弯(4例),上胸弯+主胸弯+腰弯(1例)。至末次随访,新发侧弯主弯Cobb角度平均42.6±12.9°。新发侧弯顶椎距离融合端椎距离平均3.2节段(2~6节);5/9例患者术后新发侧弯的节段与术前代偿弯节段一致。4例患者接受翻修手术治疗,随访至翻修术后22.5月,均未出现其他继发畸形。结论:1、后路半椎体切除短节段融合术后新发S型侧弯畸形是一种以往未见报道的、特殊类型的并发症;2、本研究中,其诊断标准设定为:术后新发侧弯Cobb角相较术前同节段Cobb角进展≥20°、同时新发侧弯主弯顶椎距离融合节段端椎的节段≥2(近端融合椎以上或远端融合椎以下);3、内在平衡机制破坏假说可能是新发S型畸形的致病原因;4、新发S型畸形治疗策略可以借鉴AIS患者治疗原则。前言:半椎体畸形是最为常见的先天脊柱侧凸畸形。半椎体一经发现,应尽早行半椎体切除术治疗以避免其继发的侧凸畸形进一步加重[1-3]。同时,由于这类患者几乎都是未成年人,应尽可能的选择短节段固定融合,以保证其脊柱的正常生长[4-7]。近10年来,随着单纯后路半椎体切除融合手术的发展,其较好的矫形率以及较低的手术并发症的优势逐渐凸显,并逐步取代以往的前路、或前后路联合手术,成为治疗半椎体畸形的主流术式[4,5,10] 我们科室自2008年开始推行单纯后路半椎体切除、短节段融合术,所治疗患者总体效果较为满意[17,18].但同时,我们也注意到一类较为特殊的并发症:术后新发特发性侧弯畸形。其特征为:1、通常表现为S型弯型;2、新发侧弯Cobb角相较术前(同部位)进展大于20°;3、新发侧弯顶椎距离融合节段端椎至少两个节段。回顾相关文献,此类并发症尚未见任何报道。本研究目的旨于分析这类特殊术后并发症的病因、特征以及处理策略。方法:2008年1月至2014年3月,128例患有单发半椎体畸形的患者在我科接受单纯后路半椎体切除术治疗。本研究入组标准:1、患者术前除半椎体畸形外,不合并继发结构性侧凸;2、均接收短节段固定融合;3、术后随访1年以上;4、术后新发侧弯Cobb角相较术前同节段Cobb角进展≥20°、同时新发侧弯主弯顶椎距离融合节段端椎的节段≥2(近端融合椎以上或远端融合椎以下);5、患者排除其他下肢畸形。9例患者满足以上入组标准,其中男性2例,女性7例。平均年龄11.4±3.6岁,平均随访时间为36.0±9.5月,平均融合节段2.8±1.1节。观察测量指标:全脊柱X光正位:1、术前:主弯Cobb角、代偿弯Cobb角、冠状面C7-CSVL距离;2、术后:主弯Cobb角,新发侧弯Cobb角、C7-CSVL距离。全脊柱X光侧位:术前、术后半椎体节段后凸角度;术后融合交界区后凸角度(交界后凸角度进展>10°定义为交界后凸);矢状面平衡SVA距离;三维CT:半椎体节段三维CT扫描:术前评估畸形情况;术后及随访评估节段融合情况;结果:128例病例中,9例患者术后出现新发S型侧弯畸形(发生率7%)。这些患者术前Risser征平均为2级(0级~4级)。术前半椎体的分布为:6例在胸腰交界段(3例为T11,1例T12,2例在L1);另外3例在胸椎(T4,T5,T7各1例)。术前主弯平均Cobb角度36.1±14.4°。初次术后,患者平均随访时间为26月(18~42月,接受翻修手术的患者初次术后随访时间定义为两次手术间隔时间)。术后主弯角度平均6.9±6.1°,矫形率82.5%。至末次随访,主弯Cobb角度7.9±6.6°。术前节段后凸角度20.4±4.1°,术后矫正为9.9±4.2°,末次随访为9.2±4.0°。冠、矢状面平衡术前、术后、末次随访均为正常范围。4例患者术后新发S型侧弯出现时间为术后3月,另5例患者出现时间为术后6月。4例患者表现为主胸弯+腰弯,4例患者表现为主腰弯+胸弯,1例患者表现为上胸弯+主胸弯+腰弯(图1,patient NO. 4)。新发侧弯端椎、顶椎以及Cobb角度详见表1。至末次随访,新发侧弯主弯Cobb角度平均42.6±12.9°。新发侧弯顶椎距离融合端椎距离均大于2节段,平均3.2节段(2~6节)。5例患者中,术后新发侧弯的节段与术前代偿弯节段一致(patient NO. 2,4,5,7,8)。6例患者发现新发侧弯后,给予支具矫正;另外3例患者予以观察。4例患者在随访过程中发现,其新发侧弯转为结构性侧弯,并且均大于45°,因此在初次术后18月时,给予翻修手术治疗(单纯后路矫形术)(patient NO. 1,2,4,5)。翻修手术融合节段包括所有结构性新发侧弯(图2)。4例翻修术后病例平均随访22.5月,均未出现其他继发畸形。讨论近年来,单纯后路半椎体切除、短节段融合术是治疗单发半椎体畸形的首选术式[4,10-13,16]。随着该术式的广泛应用、其病例数量的逐渐积累,越来越多的学者的研究热点从此类手术矫形效果逐渐转变为其所带来的并发症情况[8,12,14-16]。术后继发畸形是此类手术常见的并发症之一。虽然术后继发畸形的发生率低于神经损伤并发症,但是继发畸形可能导致初次手术矫形效果丢失,甚至需要再次翻修手术来治疗等恶劣影响,使得我们对这类并发症的重视程度不断增加。以往关于单纯后路半椎体切除、短节段融合术术后继发畸形的相关报道包括:Wang等报道先天性脊柱侧凸患者后路半椎体切除短节段融合术后出现PJK(>10°)的比例为18.9% (7/37) [12]。 作者分析PJK的原因主要包括以下两方面:1、近端固定椎椎弓根螺钉植入过程中损伤上终板(生长板),影响椎体正常生长; 2、显露过程中,对近端固定椎上位节段关节突关节或棘上韧带的过度损伤,直接导致PJK的出现。Shi等对19例半椎体畸形术后畸形进展并行二期翻修手术的病例进行总结,分析这些患者术后畸形进展最为主要的原因包括:1、半椎体切除不完全;2、内固定失败;3、融合失败、假关节形成[14]。这一结果与Ruf等在2009年的报道、以及Zhang等在2011年的报道相类似[16,8]。尽管以往报道术后畸形的种类和原因各异,但总结以上畸形的一个共同特点是:术后继发(进展)畸形的起源来自于半椎体切除节段或手术融合内节段[8,12,14,16]。而本研究所讨论的术后“新发侧弯”畸形最重要的特点(不同点)就是其发生(起源)与初次手术节段没有明显相关性。新发侧弯畸形通常表现为S型弯型,其主弯的顶椎距离初次手术融合区域至少2个节段以上。这一特点也使其与Adding-on现象鉴别开来。同时,本组病例中术后的X光及三维CT等影像学均明确排除了后凸畸形进展、半椎体切除不完全、植骨不融合或内固定失败等常见并发症。通过排除法,这种新发侧弯畸形是一种以往未被报道的、原因不明的特殊的术后并发症。确切的讲,本组9例患者术后出现这种特殊的畸形是完全出乎意料的。但是我们通过分析这类患者的特点发现:几乎所有患者(8例)的新发侧弯表现为双弯(胸弯+腰弯)弯型,除了1例患者表现为三弯(双胸弯+腰弯)。这种S型弯型也有效维持了患者冠状面平衡,研究也证实,本组病例无一例患者出现冠状面平衡失代偿情况。当我们重新回顾所有患者术前X光时,我们发现术后新发侧弯的节段与术前代偿弯的节段大多数时候(5例患者)是一致的。而这些术前代偿弯角度通常很小(中立位平均Cobb角度20.3°)且都是非结构性的,因此术前并未引起特别注意,根据半椎体畸形现有治疗原则,我们也并不需要对这些非结构性的代偿弯进行手术干预。但始料不及的是,这些术前非结构性的代偿弯在术后很短的时间内(3~6月),快速进展形成一种新发S型侧弯畸形。沿着这个思路分析,我们也对新发S型侧弯畸形的发生机制进行推测(内在平衡机制破坏假说):先天半椎体畸形的患者除主弯外,通常会合并代偿弯。理论上讲,代偿弯的出现与发展会导致相应节段脊柱小关节或韧带复合体结构的生物力学改变。随着脊柱的生长,这些生物力学改变也逐渐会转变形成形态结构学的改变。这些微观结构的改变可能比临床可观察到的外观改变(比如结构性代偿弯的出现)更早。对于一个冠状面平衡良好的半椎体畸形患者而言,其半椎体本身和代偿弯所形成的形态结构学改变之间可能正处于一种相对平衡的状态,此时的半椎体切除矫形手术尽管解除了其节段的侧弯畸形,但事实上是打破了其内在的躯干平衡状态。假如此时患者代偿弯节段内的小关节或韧带复合体结构已经存在潜在的、不可逆转的结构改变,此时内在平衡机制的打破即可能加速这些患者代偿弯进展的过程(3~6个月)。从这个角度上讲,术后新发S型侧弯畸形也可以被理解为术前代偿弯的加速进展。本组病例中,7例患者接受初次手术的年龄在10~15岁(另2例小于10岁)。这一结果提示这类特殊并发症可能更易发生于青少年半椎体畸形患者。青少年是脊柱生长的第二个生理高峰期,快速生长的脊柱可能也是这类并发症发生发展的重要原因。此外,青春期对于半椎体畸形患者的手术治疗来说其实已经算比较“晚期”[10-12,19]。从患者第一站立开始到接受手术,其中10余年的时间,从理论上说,其代偿弯发生相应结构学改变也是完全有可能的。本组病例中,6例患者半椎体出现在T11-L1节段(胸腰交界区),另外3例出现在T4-7节段。这一特点的原因是多方面。首先,胸腰交界区本身就是半椎体好发节段[5, 16, 21];其次,发生于上胸椎或下腰椎的半椎体畸形通常会引起较明显的躯干失平衡,这类患者通常需要进行长节段的融合,因此从开始便排除在本研究纳入范围之外了;再次,胸腰交界区是脊柱应力较为集中的节段,该节段术后畸形(比如PJK等)的好发节段[12]。同时,介于本次研究是回顾性研究,我们并不能确定胸腰交界区域是否是术后新发S型侧弯的易感因素之一。我们发现术后新发S型侧弯畸形的发生发展特点与AIS非常类似。因此本组病例中所有患者术后新发S型侧弯畸形的处理均参照了AIS治疗原则。早期,在新发侧弯角度较小或柔韧性较好时,推荐患者进行支具治疗。而当侧弯发展为结构性弯时,推荐进行延长固定融合节段的翻修手术。融合的范围同样遵循AIS的固定融合原则。本组病例中,对于4例支具治疗失效的患者,我们进行了翻修手术,我们选择胸弯近端终椎作为近端融合椎,选择稳定椎作为远端融合椎。最终的随访显示,这些患者均获得满意的矫形以及融合,并且没有再发生继发畸形的情况。再次回顾这些患者,特别是其中进行翻修手术的病例。我们不得不思考一个问题:对于这9例患者,初次手术的短节段融合是否真正适合?换言之,是否第一次手术我们就该进行长节段固定融合?事实上,鉴于本研究的病例数量较少,同时是一个回顾性的分析,我们并不能确定术后新发S型侧弯畸形发生的易感因素,因此我们也不能确定哪类患者应预防性地进行长节段融合来预防此类并发症。但是,考虑到本类并发症的发生率并不高(7%),我们还是推荐此类患者坚持现有的治疗原则,常规行半椎体切除短节段融合术治疗。但需要将新发S型侧弯畸形作为一种新的特殊类型的并发症在术前向患者家属重点强调,以降低因此可能出现的医疗纠纷风险。结论1、后路半椎体切除短节段融合术后新发S型侧弯畸形是一种以往未见报道的、特殊类型的并发症;2、本研究中,其诊断标准设定为:术后新发侧弯Cobb角相较术前同节段Cobb角进展≥20°、同时新发侧弯主弯顶椎距离融合节段端椎的节段≥2(近端融合椎以上或远端融合椎以下);3、新发S型畸形可能起源于术前非结构性的代偿弯(内在平衡机制破坏假说),但其具体产生机制目前尚不明确;4、此类并发症多数发生于青少年半椎体畸形患者,同时其半椎体多数出现于胸腰交界段;5、新发S型畸形通常发生于术后3~6月,初期其侧弯角度较小且柔韧性较好,推荐进行支具治疗以控制畸形发展;一旦畸形进展为结构性侧弯,推荐进行翻修手术治疗,手术原则遵循AIS患者。 Fig 1. The pre- and post- 1st operative radiographs of patient 4. A 15-year-old male with a fully segmental hemivertebra at T11. The preoperative anteroposterior (AP) and bending films showed three slightly and flexible compensatory curves were exiting, which between T2 to T7, T7 to T9 and L1 to L5 respectively. The posterior hemivertebra resection with T10-12 fusion was performed. And the postoperative AP film showed both the main curve and compensatory curves were obviously corrected. However, an unwonted emerging S-shaped scoliosis was showed at 6 months after this operation. These emerging curves were 36.1°, 42.5° and 21.5° at T2-7 (PT), T7-12 (MT), and T12-L5(L) respectively, exceeded 20° than preoperative same levels. Meanwhile, the apical vertebra of MT was T8, which located 2 levels far from upper instrument vertebra. The trunk balance always showed in normal.Fig 2. The pre- and post- revision radiographs of patient 4. The patient had undergone a brace since the emerging scoliosis been found at 6 months after initial surgery. However, the emerging scoliosis still developed gradually. The films before the revision showed the proximal and main thoracic curves were relatively serious and structural at 18 months after 1st operation. Then, a posterior revision was performed. The fusion was extended according to the basic laws in AIS patients. The upper instrumented vertebra was chosen at T2, the upper end vertebra of PT; while the lowest instrumented vertebra was chosen at the stable vertebra (L3). A satisfied deformity correction and trunk balance were found during 24 months follow-up after revision. 作者简介:宋跃明,1958年4月出生,博士,教授,博士导师。四川大学华西医院骨科主任。从事脊柱外科30余年。现任中华骨科学会常务委员(兼微创学组副组长);中国脊柱脊髓专委会副主任委员(腰椎外科学组副组长);中国骨科医师协会常务委员(兼脊柱专家委员会副主任委员、腰椎外科工作委员会副主委);AO中国理事会理事;四川省学术技术带头人,四川省骨科分会主任委员,四川省骨科医师协会副主任委员,四川省骨科质量控制中心副主任;成都市骨科专委会主任委员。中国修复重建外科杂志常务副主编,还担任中华骨科杂志、中国脊柱脊髓杂志等13个杂志常务编委或编委。

新发S型侧弯畸形——单发半椎体切除短节段融合术特殊并发症2016年11月10日 四川大学华西医院骨科 杨曦 宋跃明 刘立岷 周春光 汪雷 丰干均 刘浩 龚全 李涛 周忠杰摘要:目的:新发S型侧弯畸形(Emerging S-shaped scolisis)是后路半椎体切除短节段融合术后一种尚未见文献报道的特殊类型并发症;本研究旨于分析该并发症的致病原因、临床特征以及处理策略。方法:回顾性分析128例在我科接受单纯后路半椎体切除短节段融合术治疗的单发半椎体畸形患者。根据以下标准筛选出现新发S型侧弯畸形并发症患者:术后新发侧弯Cobb角相较术前同节段Cobb角进展≥20°、同时新发侧弯主弯顶椎距离融合节段端椎的节段≥2(近端融合椎以上或远端融合椎以下)。通过术前术后全脊柱X光分析患者主弯Cobb角、代偿弯Cobb角、新发侧弯Cobb角、节段后凸角度、术后融合交界区后凸角度等指标;通过三维CT评估术前畸形及术后融合情况;结果:9/128例(7%)患者术后出现新发S型侧弯畸形。其中男2例,女7例。平均年龄11.4±3.6岁,平均随访时间为36.0±9.5月,平均融合节段2.8±1.1节。术前、术后以及末次随访主弯Cobb角度分别为:36.1±14.4°、6.9±6.1°、及7.9±6.6°。术前、术后以及末次随访节段后凸角度分别为:20.4±4.1°,9.9±4.2°,及9.2±4.0°。术后新发S型侧弯出现时间为术后3月(4例),及术后6月(5例)。患者表现为主胸弯+腰弯(4例),主腰弯+胸弯(4例),上胸弯+主胸弯+腰弯(1例)。至末次随访,新发侧弯主弯Cobb角度平均42.6±12.9°。新发侧弯顶椎距离融合端椎距离平均3.2节段(2~6节);5/9例患者术后新发侧弯的节段与术前代偿弯节段一致。4例患者接受翻修手术治疗,随访至翻修术后22.5月,均未出现其他继发畸形。结论:1、后路半椎体切除短节段融合术后新发S型侧弯畸形是一种以往未见报道的、特殊类型的并发症;2、本研究中,其诊断标准设定为:术后新发侧弯Cobb角相较术前同节段Cobb角进展≥20°、同时新发侧弯主弯顶椎距离融合节段端椎的节段≥2(近端融合椎以上或远端融合椎以下);3、内在平衡机制破坏假说可能是新发S型畸形的致病原因;4、新发S型畸形治疗策略可以借鉴AIS患者治疗原则。前言:半椎体畸形是最为常见的先天脊柱侧凸畸形。半椎体一经发现,应尽早行半椎体切除术治疗以避免其继发的侧凸畸形进一步加重[1-3]。同时,由于这类患者几乎都是未成年人,应尽可能的选择短节段固定融合,以保证其脊柱的正常生长[4-7]。近10年来,随着单纯后路半椎体切除融合手术的发展,其较好的矫形率以及较低的手术并发症的优势逐渐凸显,并逐步取代以往的前路、或前后路联合手术,成为治疗半椎体畸形的主流术式[4,5,10] 我们科室自2008年开始推行单纯后路半椎体切除、短节段融合术,所治疗患者总体效果较为满意[17,18].但同时,我们也注意到一类较为特殊的并发症:术后新发特发性侧弯畸形。其特征为:1、通常表现为S型弯型;2、新发侧弯Cobb角相较术前(同部位)进展大于20°;3、新发侧弯顶椎距离融合节段端椎至少两个节段。回顾相关文献,此类并发症尚未见任何报道。本研究目的旨于分析这类特殊术后并发症的病因、特征以及处理策略。方法:2008年1月至2014年3月,128例患有单发半椎体畸形的患者在我科接受单纯后路半椎体切除术治疗。本研究入组标准:1、患者术前除半椎体畸形外,不合并继发结构性侧凸;2、均接收短节段固定融合;3、术后随访1年以上;4、术后新发侧弯Cobb角相较术前同节段Cobb角进展≥20°、同时新发侧弯主弯顶椎距离融合节段端椎的节段≥2(近端融合椎以上或远端融合椎以下);5、患者排除其他下肢畸形。9例患者满足以上入组标准,其中男性2例,女性7例。平均年龄11.4±3.6岁,平均随访时间为36.0±9.5月,平均融合节段2.8±1.1节。观察测量指标:全脊柱X光正位:1、术前:主弯Cobb角、代偿弯Cobb角、冠状面C7-CSVL距离;2、术后:主弯Cobb角,新发侧弯Cobb角、C7-CSVL距离。全脊柱X光侧位:术前、术后半椎体节段后凸角度;术后融合交界区后凸角度(交界后凸角度进展>10°定义为交界后凸);矢状面平衡SVA距离;三维CT:半椎体节段三维CT扫描:术前评估畸形情况;术后及随访评估节段融合情况;结果:128例病例中,9例患者术后出现新发S型侧弯畸形(发生率7%)。这些患者术前Risser征平均为2级(0级~4级)。术前半椎体的分布为:6例在胸腰交界段(3例为T11,1例T12,2例在L1);另外3例在胸椎(T4,T5,T7各1例)。术前主弯平均Cobb角度36.1±14.4°。初次术后,患者平均随访时间为26月(18~42月,接受翻修手术的患者初次术后随访时间定义为两次手术间隔时间)。术后主弯角度平均6.9±6.1°,矫形率82.5%。至末次随访,主弯Cobb角度7.9±6.6°。术前节段后凸角度20.4±4.1°,术后矫正为9.9±4.2°,末次随访为9.2±4.0°。冠、矢状面平衡术前、术后、末次随访均为正常范围。4例患者术后新发S型侧弯出现时间为术后3月,另5例患者出现时间为术后6月。4例患者表现为主胸弯+腰弯,4例患者表现为主腰弯+胸弯,1例患者表现为上胸弯+主胸弯+腰弯(图1,patient NO. 4)。新发侧弯端椎、顶椎以及Cobb角度详见表1。至末次随访,新发侧弯主弯Cobb角度平均42.6±12.9°。新发侧弯顶椎距离融合端椎距离均大于2节段,平均3.2节段(2~6节)。5例患者中,术后新发侧弯的节段与术前代偿弯节段一致(patient NO. 2,4,5,7,8)。6例患者发现新发侧弯后,给予支具矫正;另外3例患者予以观察。4例患者在随访过程中发现,其新发侧弯转为结构性侧弯,并且均大于45°,因此在初次术后18月时,给予翻修手术治疗(单纯后路矫形术)(patient NO. 1,2,4,5)。翻修手术融合节段包括所有结构性新发侧弯(图2)。4例翻修术后病例平均随访22.5月,均未出现其他继发畸形。讨论近年来,单纯后路半椎体切除、短节段融合术是治疗单发半椎体畸形的首选术式[4,10-13,16]。随着该术式的广泛应用、其病例数量的逐渐积累,越来越多的学者的研究热点从此类手术矫形效果逐渐转变为其所带来的并发症情况[8,12,14-16]。术后继发畸形是此类手术常见的并发症之一。虽然术后继发畸形的发生率低于神经损伤并发症,但是继发畸形可能导致初次手术矫形效果丢失,甚至需要再次翻修手术来治疗等恶劣影响,使得我们对这类并发症的重视程度不断增加。以往关于单纯后路半椎体切除、短节段融合术术后继发畸形的相关报道包括:Wang等报道先天性脊柱侧凸患者后路半椎体切除短节段融合术后出现PJK(>10°)的比例为18.9% (7/37) [12]。 作者分析PJK的原因主要包括以下两方面:1、近端固定椎椎弓根螺钉植入过程中损伤上终板(生长板),影响椎体正常生长; 2、显露过程中,对近端固定椎上位节段关节突关节或棘上韧带的过度损伤,直接导致PJK的出现。Shi等对19例半椎体畸形术后畸形进展并行二期翻修手术的病例进行总结,分析这些患者术后畸形进展最为主要的原因包括:1、半椎体切除不完全;2、内固定失败;3、融合失败、假关节形成[14]。这一结果与Ruf等在2009年的报道、以及Zhang等在2011年的报道相类似[16,8]。尽管以往报道术后畸形的种类和原因各异,但总结以上畸形的一个共同特点是:术后继发(进展)畸形的起源来自于半椎体切除节段或手术融合内节段[8,12,14,16]。而本研究所讨论的术后“新发侧弯”畸形最重要的特点(不同点)就是其发生(起源)与初次手术节段没有明显相关性。新发侧弯畸形通常表现为S型弯型,其主弯的顶椎距离初次手术融合区域至少2个节段以上。这一特点也使其与Adding-on现象鉴别开来。同时,本组病例中术后的X光及三维CT等影像学均明确排除了后凸畸形进展、半椎体切除不完全、植骨不融合或内固定失败等常见并发症。通过排除法,这种新发侧弯畸形是一种以往未被报道的、原因不明的特殊的术后并发症。确切的讲,本组9例患者术后出现这种特殊的畸形是完全出乎意料的。但是我们通过分析这类患者的特点发现:几乎所有患者(8例)的新发侧弯表现为双弯(胸弯+腰弯)弯型,除了1例患者表现为三弯(双胸弯+腰弯)。这种S型弯型也有效维持了患者冠状面平衡,研究也证实,本组病例无一例患者出现冠状面平衡失代偿情况。当我们重新回顾所有患者术前X光时,我们发现术后新发侧弯的节段与术前代偿弯的节段大多数时候(5例患者)是一致的。而这些术前代偿弯角度通常很小(中立位平均Cobb角度20.3°)且都是非结构性的,因此术前并未引起特别注意,根据半椎体畸形现有治疗原则,我们也并不需要对这些非结构性的代偿弯进行手术干预。但始料不及的是,这些术前非结构性的代偿弯在术后很短的时间内(3~6月),快速进展形成一种新发S型侧弯畸形。沿着这个思路分析,我们也对新发S型侧弯畸形的发生机制进行推测(内在平衡机制破坏假说):先天半椎体畸形的患者除主弯外,通常会合并代偿弯。理论上讲,代偿弯的出现与发展会导致相应节段脊柱小关节或韧带复合体结构的生物力学改变。随着脊柱的生长,这些生物力学改变也逐渐会转变形成形态结构学的改变。这些微观结构的改变可能比临床可观察到的外观改变(比如结构性代偿弯的出现)更早。对于一个冠状面平衡良好的半椎体畸形患者而言,其半椎体本身和代偿弯所形成的形态结构学改变之间可能正处于一种相对平衡的状态,此时的半椎体切除矫形手术尽管解除了其节段的侧弯畸形,但事实上是打破了其内在的躯干平衡状态。假如此时患者代偿弯节段内的小关节或韧带复合体结构已经存在潜在的、不可逆转的结构改变,此时内在平衡机制的打破即可能加速这些患者代偿弯进展的过程(3~6个月)。从这个角度上讲,术后新发S型侧弯畸形也可以被理解为术前代偿弯的加速进展。本组病例中,7例患者接受初次手术的年龄在10~15岁(另2例小于10岁)。这一结果提示这类特殊并发症可能更易发生于青少年半椎体畸形患者。青少年是脊柱生长的第二个生理高峰期,快速生长的脊柱可能也是这类并发症发生发展的重要原因。此外,青春期对于半椎体畸形患者的手术治疗来说其实已经算比较“晚期”[10-12,19]。从患者第一站立开始到接受手术,其中10余年的时间,从理论上说,其代偿弯发生相应结构学改变也是完全有可能的。本组病例中,6例患者半椎体出现在T11-L1节段(胸腰交界区),另外3例出现在T4-7节段。这一特点的原因是多方面。首先,胸腰交界区本身就是半椎体好发节段[5, 16, 21];其次,发生于上胸椎或下腰椎的半椎体畸形通常会引起较明显的躯干失平衡,这类患者通常需要进行长节段的融合,因此从开始便排除在本研究纳入范围之外了;再次,胸腰交界区是脊柱应力较为集中的节段,该节段术后畸形(比如PJK等)的好发节段[12]。同时,介于本次研究是回顾性研究,我们并不能确定胸腰交界区域是否是术后新发S型侧弯的易感因素之一。我们发现术后新发S型侧弯畸形的发生发展特点与AIS非常类似。因此本组病例中所有患者术后新发S型侧弯畸形的处理均参照了AIS治疗原则。早期,在新发侧弯角度较小或柔韧性较好时,推荐患者进行支具治疗。而当侧弯发展为结构性弯时,推荐进行延长固定融合节段的翻修手术。融合的范围同样遵循AIS的固定融合原则。本组病例中,对于4例支具治疗失效的患者,我们进行了翻修手术,我们选择胸弯近端终椎作为近端融合椎,选择稳定椎作为远端融合椎。最终的随访显示,这些患者均获得满意的矫形以及融合,并且没有再发生继发畸形的情况。再次回顾这些患者,特别是其中进行翻修手术的病例。我们不得不思考一个问题:对于这9例患者,初次手术的短节段融合是否真正适合?换言之,是否第一次手术我们就该进行长节段固定融合?事实上,鉴于本研究的病例数量较少,同时是一个回顾性的分析,我们并不能确定术后新发S型侧弯畸形发生的易感因素,因此我们也不能确定哪类患者应预防性地进行长节段融合来预防此类并发症。但是,考虑到本类并发症的发生率并不高(7%),我们还是推荐此类患者坚持现有的治疗原则,常规行半椎体切除短节段融合术治疗。但需要将新发S型侧弯畸形作为一种新的特殊类型的并发症在术前向患者家属重点强调,以降低因此可能出现的医疗纠纷风险。结论1、后路半椎体切除短节段融合术后新发S型侧弯畸形是一种以往未见报道的、特殊类型的并发症;2、本研究中,其诊断标准设定为:术后新发侧弯Cobb角相较术前同节段Cobb角进展≥20°、同时新发侧弯主弯顶椎距离融合节段端椎的节段≥2(近端融合椎以上或远端融合椎以下);3、新发S型畸形可能起源于术前非结构性的代偿弯(内在平衡机制破坏假说),但其具体产生机制目前尚不明确;4、此类并发症多数发生于青少年半椎体畸形患者,同时其半椎体多数出现于胸腰交界段;5、新发S型畸形通常发生于术后3~6月,初期其侧弯角度较小且柔韧性较好,推荐进行支具治疗以控制畸形发展;一旦畸形进展为结构性侧弯,推荐进行翻修手术治疗,手术原则遵循AIS患者。 Fig 1. The pre- and post- 1st operative radiographs of patient 4. A 15-year-old male with a fully segmental hemivertebra at T11. The preoperative anteroposterior (AP) and bending films showed three slightly and flexible compensatory curves were exiting, which between T2 to T7, T7 to T9 and L1 to L5 respectively. The posterior hemivertebra resection with T10-12 fusion was performed. And the postoperative AP film showed both the main curve and compensatory curves were obviously corrected. However, an unwonted emerging S-shaped scoliosis was showed at 6 months after this operation. These emerging curves were 36.1°, 42.5° and 21.5° at T2-7 (PT), T7-12 (MT), and T12-L5(L) respectively, exceeded 20° than preoperative same levels. Meanwhile, the apical vertebra of MT was T8, which located 2 levels far from upper instrument vertebra. The trunk balance always showed in normal.Fig 2. The pre- and post- revision radiographs of patient 4. The patient had undergone a brace since the emerging scoliosis been found at 6 months after initial surgery. However, the emerging scoliosis still developed gradually. The films before the revision showed the proximal and main thoracic curves were relatively serious and structural at 18 months after 1st operation. Then, a posterior revision was performed. The fusion was extended according to the basic laws in AIS patients. The upper instrumented vertebra was chosen at T2, the upper end vertebra of PT; while the lowest instrumented vertebra was chosen at the stable vertebra (L3). A satisfied deformity correction and trunk balance were found during 24 months follow-up after revision. 作者简介:宋跃明,1958年4月出生,博士,教授,博士导师。四川大学华西医院骨科主任。从事脊柱外科30余年。现任中华骨科学会常务委员(兼微创学组副组长);中国脊柱脊髓专委会副主任委员(腰椎外科学组副组长);中国骨科医师协会常务委员(兼脊柱专家委员会副主任委员、腰椎外科工作委员会副主委);AO中国理事会理事;四川省学术技术带头人,四川省骨科分会主任委员,四川省骨科医师协会副主任委员,四川省骨科质量控制中心副主任;成都市骨科专委会主任委员。中国修复重建外科杂志常务副主编,还担任中华骨科杂志、中国脊柱脊髓杂志等13个杂志常务编委或编委。 -

高质量的术中神经电生理监测是脊柱矫形手术的必需条件之一2016年11月10日 南京大学医学院附属鼓楼医院脊柱外科 邱勇脊柱畸形矫形手术在过去10年已在中国获得了良好的开展,并取得了满意的效果(图1),但神经并发症依然是困扰脊柱外科医师的主要挑战之一。术中早期发现医源性神经功能损害并及时采取必要措施,可有效降低神经系统并发症发生率并显著改善患者预后。因此,术中神经电生理监测(IONM)技术应运而生,并迅速成为脊柱矫形手术中重要的神经功能实时监测技术。国际脊柱侧凸学会于2009年正式倡议将IONM作为脊柱矫形手术中的必备技术,从而正式确定了IONM在脊柱矫形手术中的不可或缺地位。目前,脊柱矫形手术中普遍应用且相对成熟的IONM技术主要包括:躯体感觉诱发电位(SEP)、躯体运动诱发电位(MEP)、自由描记及诱发肌电图(EMG)等。IONM是脊柱矫形手术的必需条件之一,而高质量的IONM应包括以下几个方面:一、重视多模式监测的必要性刺激外周神经引发感觉冲动经脊髓后索上传至大脑,在整个传导通路上的不同位置放置记录电极所记录的信号即为SEP电位,因此SEP能有效地监测脊髓后索的上行感觉传导通路,但不能对脊髓前索的运动传导通路进行有效监测;MEP是刺激中枢运动神经引发冲动经运动传导束下传,在支配肌肉记录到的复合肌肉动作电位,因此MEP能有效监测从运动中枢到末梢肌肉的整个运动传导通路,弥补了SEP监测的不足。EMG为肌肉中自发产生的或者诱发产生的动作电位,反映的是支配某一肌肉的特定运动神经的功能状态。EMG的优点为能准确辨别导致肌肉兴奋的具体神经或神经根,在术中具体损伤部位的定位中具有重要作用,进一步弥补了SEP和MEP定位不准的不足。因此,术中应同时应用三种模式联合的监测策略,提高监测的敏感性和特异性,降低假阳性和假阴性发生率。二、统一监测事件的报警标准在临床实践中,正常SEP电位的潜伏期和波幅均有一定的波动范围,因此SEP潜伏期延长小于5%、波幅下降小于30%均可以认为是正常范围内;SEP潜伏期延长5%-10%、波幅下降30%-50%应密切观察;SEP潜伏期延长大于10%、波幅下降大于50%则高度提示有神经系统结构或功能损害的可能,应积极进行干预,抢救神经功能。MEP波幅下降小于基线的50%可以认为是正常范围内;MEP波幅下降50%-80%应密切观察;MEP波幅下降大于80%则高度提示有神经损害的可能,应积极进行干预。自发EMG的报警标准为当出现连续的爆发性动作电位时,多提示有明显的神经根牵拉、压迫等发生;诱发EMG的报警标准为阈值电流小于5mA,表明椎弓根螺钉已突破椎弓根壁;阈值电流介于5-7mA提示有椎弓根壁破损可能;阈值电流大于7mA表明椎弓根螺钉安全位于椎弓根内。三、规范监测事件的判断和处理流程规范的术中IONM监测事件判断流程是快速判断事件真伪、明确事件病因的重要保障,这需要神经监测医师具有丰富的临床经验。在出现疑似监测事件时,神经监测专职医师需要在十分钟内完成以下判断流程:(1)确认神经监测变化达到报警标准并重复出现;(2)与麻醉医师、巡回护士沟通,排除非手术因素造成的干扰;(3)与手术医师沟通,判断当前手术操作是否高危;(4)警告手术医师和麻醉医师。若IONM监测提示明确的神经损害或神经损害可能性不能排除,脊柱外科医师、神经监测医师和专职麻醉医师需要执行规范的监测不良事件处理流程:(1)立刻核对患者当前及过去半小时内的麻醉状态及生理学状态,及时纠正可能引起监测异常改变的影响因素;(2)可能的非手术影响因素排除后监测事件仍持续存在,则行唤醒试验;(3)若唤醒试验阳性,则立即停止高危手术操作并松开内固定棒,若神经电生理监测好转,则可以保留内固定并在严密的神经电生理监测下进行原位固定融合;否则进一步去除有神经压迫风险的内固定,必要时应用术中O-arm检查确定螺钉位置和可能的压迫部位;(4)若监测事件仍存在,则对可能存在脊髓压迫的部位进行椎板扩大切除减压,并在保持脊柱稳定的情况下去除内固定,直至神经电生理监测好转;如神经电生理监测仍不能好转,即认定已发生严重神经并发症,立即停止手术。典型病例见图2。因此,高质量的术中神经电生理监测是脊柱矫形手术的必需条件之一,对神经并发症具有重要的预警作用。在临床应用中,应用SEP+MEP+EMG的多模式神经电生理监测、依据统一的监测事件报警标准、遵循规范的监测事件判断和处理流程,是降低术中神经并发症发生率和改善患者预后的重要措施。图1. 22岁女性,8年前因“先天性胸腰椎侧后凸畸形”于外院行“前后路联合矫形内固定术”,术后畸形仍进行性加重。我院在神经电生理监测下行“后路全脊椎切除矫形内固定术(PVCR)”,术后5年随访矫正维持良好。 图2. 11岁男性,术前诊断1:软骨发育不全伴脊柱侧后凸畸形;2:严重椎管狭窄。行T10-L5后路矫形内固定术。手术暴露时双下肢SEP、MEP波形正常;凹侧撑开矫形过程中双下肢SEP、MEP波形完全消失,IONM监测报警;行T12-L5椎管减压后,双下肢SEP、MEP波形恢复正常,术后双下肢运动及感觉功能正常。术后2年随访示畸形矫正维持良好。作者简介:邱勇,南京鼓楼医院骨科、脊柱外科行政主任,主任医师,教授,硕士生、博士生导师。担任国际脊柱学会(AOSpine)中国区主席,国际脊柱成形学会会员(Member of Spine Arthroplasty Society),美国脊柱侧凸研究会会员(Member of Scoliosis Research Society),国际CD脊柱外科学会会员(Groupe International CD),法国脊柱侧弯研究会会员 (Groupe d’Etude Scoliose de France),亚洲骨科学会会员(Member of the Asia Pacific Orthopedic Association)、中国医师协会骨科医师分会副会长,中华医学会骨科学分会常务委员,中国康复医学会脊柱脊髓损伤专业委员会侯任主任委员等学会任职;以及《European Spine Journal》(欧洲脊柱外科)杂志编委、《Spine》脊柱(中文)杂志副主编、《BMC Musculoskeletal》杂志编委、《ASIAN SPINE JOURNAL》(亚洲脊柱杂志)编委、《中国脊柱脊髓杂志》副主编、《中国骨与关节外科》杂志副主编、《中华骨科杂志》副主编、《中华外科杂志》编委等社会任职。

高质量的术中神经电生理监测是脊柱矫形手术的必需条件之一2016年11月10日 南京大学医学院附属鼓楼医院脊柱外科 邱勇脊柱畸形矫形手术在过去10年已在中国获得了良好的开展,并取得了满意的效果(图1),但神经并发症依然是困扰脊柱外科医师的主要挑战之一。术中早期发现医源性神经功能损害并及时采取必要措施,可有效降低神经系统并发症发生率并显著改善患者预后。因此,术中神经电生理监测(IONM)技术应运而生,并迅速成为脊柱矫形手术中重要的神经功能实时监测技术。国际脊柱侧凸学会于2009年正式倡议将IONM作为脊柱矫形手术中的必备技术,从而正式确定了IONM在脊柱矫形手术中的不可或缺地位。目前,脊柱矫形手术中普遍应用且相对成熟的IONM技术主要包括:躯体感觉诱发电位(SEP)、躯体运动诱发电位(MEP)、自由描记及诱发肌电图(EMG)等。IONM是脊柱矫形手术的必需条件之一,而高质量的IONM应包括以下几个方面:一、重视多模式监测的必要性刺激外周神经引发感觉冲动经脊髓后索上传至大脑,在整个传导通路上的不同位置放置记录电极所记录的信号即为SEP电位,因此SEP能有效地监测脊髓后索的上行感觉传导通路,但不能对脊髓前索的运动传导通路进行有效监测;MEP是刺激中枢运动神经引发冲动经运动传导束下传,在支配肌肉记录到的复合肌肉动作电位,因此MEP能有效监测从运动中枢到末梢肌肉的整个运动传导通路,弥补了SEP监测的不足。EMG为肌肉中自发产生的或者诱发产生的动作电位,反映的是支配某一肌肉的特定运动神经的功能状态。EMG的优点为能准确辨别导致肌肉兴奋的具体神经或神经根,在术中具体损伤部位的定位中具有重要作用,进一步弥补了SEP和MEP定位不准的不足。因此,术中应同时应用三种模式联合的监测策略,提高监测的敏感性和特异性,降低假阳性和假阴性发生率。二、统一监测事件的报警标准在临床实践中,正常SEP电位的潜伏期和波幅均有一定的波动范围,因此SEP潜伏期延长小于5%、波幅下降小于30%均可以认为是正常范围内;SEP潜伏期延长5%-10%、波幅下降30%-50%应密切观察;SEP潜伏期延长大于10%、波幅下降大于50%则高度提示有神经系统结构或功能损害的可能,应积极进行干预,抢救神经功能。MEP波幅下降小于基线的50%可以认为是正常范围内;MEP波幅下降50%-80%应密切观察;MEP波幅下降大于80%则高度提示有神经损害的可能,应积极进行干预。自发EMG的报警标准为当出现连续的爆发性动作电位时,多提示有明显的神经根牵拉、压迫等发生;诱发EMG的报警标准为阈值电流小于5mA,表明椎弓根螺钉已突破椎弓根壁;阈值电流介于5-7mA提示有椎弓根壁破损可能;阈值电流大于7mA表明椎弓根螺钉安全位于椎弓根内。三、规范监测事件的判断和处理流程规范的术中IONM监测事件判断流程是快速判断事件真伪、明确事件病因的重要保障,这需要神经监测医师具有丰富的临床经验。在出现疑似监测事件时,神经监测专职医师需要在十分钟内完成以下判断流程:(1)确认神经监测变化达到报警标准并重复出现;(2)与麻醉医师、巡回护士沟通,排除非手术因素造成的干扰;(3)与手术医师沟通,判断当前手术操作是否高危;(4)警告手术医师和麻醉医师。若IONM监测提示明确的神经损害或神经损害可能性不能排除,脊柱外科医师、神经监测医师和专职麻醉医师需要执行规范的监测不良事件处理流程:(1)立刻核对患者当前及过去半小时内的麻醉状态及生理学状态,及时纠正可能引起监测异常改变的影响因素;(2)可能的非手术影响因素排除后监测事件仍持续存在,则行唤醒试验;(3)若唤醒试验阳性,则立即停止高危手术操作并松开内固定棒,若神经电生理监测好转,则可以保留内固定并在严密的神经电生理监测下进行原位固定融合;否则进一步去除有神经压迫风险的内固定,必要时应用术中O-arm检查确定螺钉位置和可能的压迫部位;(4)若监测事件仍存在,则对可能存在脊髓压迫的部位进行椎板扩大切除减压,并在保持脊柱稳定的情况下去除内固定,直至神经电生理监测好转;如神经电生理监测仍不能好转,即认定已发生严重神经并发症,立即停止手术。典型病例见图2。因此,高质量的术中神经电生理监测是脊柱矫形手术的必需条件之一,对神经并发症具有重要的预警作用。在临床应用中,应用SEP+MEP+EMG的多模式神经电生理监测、依据统一的监测事件报警标准、遵循规范的监测事件判断和处理流程,是降低术中神经并发症发生率和改善患者预后的重要措施。图1. 22岁女性,8年前因“先天性胸腰椎侧后凸畸形”于外院行“前后路联合矫形内固定术”,术后畸形仍进行性加重。我院在神经电生理监测下行“后路全脊椎切除矫形内固定术(PVCR)”,术后5年随访矫正维持良好。 图2. 11岁男性,术前诊断1:软骨发育不全伴脊柱侧后凸畸形;2:严重椎管狭窄。行T10-L5后路矫形内固定术。手术暴露时双下肢SEP、MEP波形正常;凹侧撑开矫形过程中双下肢SEP、MEP波形完全消失,IONM监测报警;行T12-L5椎管减压后,双下肢SEP、MEP波形恢复正常,术后双下肢运动及感觉功能正常。术后2年随访示畸形矫正维持良好。作者简介:邱勇,南京鼓楼医院骨科、脊柱外科行政主任,主任医师,教授,硕士生、博士生导师。担任国际脊柱学会(AOSpine)中国区主席,国际脊柱成形学会会员(Member of Spine Arthroplasty Society),美国脊柱侧凸研究会会员(Member of Scoliosis Research Society),国际CD脊柱外科学会会员(Groupe International CD),法国脊柱侧弯研究会会员 (Groupe d’Etude Scoliose de France),亚洲骨科学会会员(Member of the Asia Pacific Orthopedic Association)、中国医师协会骨科医师分会副会长,中华医学会骨科学分会常务委员,中国康复医学会脊柱脊髓损伤专业委员会侯任主任委员等学会任职;以及《European Spine Journal》(欧洲脊柱外科)杂志编委、《Spine》脊柱(中文)杂志副主编、《BMC Musculoskeletal》杂志编委、《ASIAN SPINE JOURNAL》(亚洲脊柱杂志)编委、《中国脊柱脊髓杂志》副主编、《中国骨与关节外科》杂志副主编、《中华骨科杂志》副主编、《中华外科杂志》编委等社会任职。 -

中华医学会骨科学分会关节镜与运动医学学组工作总结2016年11月10日 敖英芳教授一 中华医学会骨科学分会关节镜与运动医学学组于2015年11月在重庆顺利换届。第十届关节镜学组组长:敖英芳教授,副组长:刘玉杰教授、陈世益教授、冯华教授,委员共36名,学术秘书:章亚东教授。二、COA审稿工作汇报本届COA大会关节镜与运动医学会场共收到投稿1073篇,其中广东省158篇,上海市96篇,北京市88篇,山东省70篇,四川省60篇,河南省55篇,河北省53篇,陕西省49篇,浙江省48篇,重庆市46篇。从投稿内容来看膝关节损伤仍是最大的热门,共635篇,其中十字韧带损伤占266篇(42%)。肩、肘、腕关节302篇,足踝58篇(减少),髋关节53篇(减少)。大会收录发言153篇,占总篇数14%。三、学组工作全国关节镜学组学术气氛浓郁,在学组委员们积极组织和参与下,几大重点城市分别举办了一系列在国内乃至国际都相当有影响力的学术活动,利用自身的影响力带动地方发展,促进全国关节镜微创外科技术整体提升。据不完全统计,学组委员共主办或作为主要负责人承办的国际会议、国内学术活动20余次,包括全国运动医学基础教育培训巡讲、北京大学运动医学研究所举办的“第四届亚洲关节软骨修复年会暨第一届国际关节软骨修复学会中国部年会”、“第19届全国关节镜技术与新进展学习班”,“积水潭论坛”,“解放军总医院第七届运动医学大会”,复旦大学附属华山医院主办的“2016APKASS年会暨第13届IFOSMA联合会议”,河北医科大学第三医院主办的“河北省国际外科大会”等。四、学组工作展望1. 各地方的委员都是当地的关节镜学术带头人,应该尽快完善各地关节镜学组的组织建设。各地关节镜学组是全国关节镜学组的支撑和后备力量,各省区关节镜学组的主委一般作为全国关节镜学组的常委。今后,各省区应该积极组织开展各地的关节镜学术年会。2. 关节镜学组要坚持考勤制度,遵守中华医学会关于学组委员的职责要求和纪律要求。无故3次不参加本学组正式活动者,可能被视为自动退出本学组。工作汇报制度,包括年报、学术活动申报和工作成绩汇报等。以便能汇集各地的关节镜发展情况和关节镜工作人员的意见,充分展示我国关节镜事业发展的成绩和获得的荣誉。3. 积极推进我国关节镜学术的国际化。从今年学组委员参加国际学术交流的情况来看,发言次数较去年有所增加,希望大家继续努力,在世界关节镜领域更多地发出中国的声音,显示中国的成绩,争取更多在国际会议上发言、交流的机会。

中华医学会骨科学分会关节镜与运动医学学组工作总结2016年11月10日 敖英芳教授一 中华医学会骨科学分会关节镜与运动医学学组于2015年11月在重庆顺利换届。第十届关节镜学组组长:敖英芳教授,副组长:刘玉杰教授、陈世益教授、冯华教授,委员共36名,学术秘书:章亚东教授。二、COA审稿工作汇报本届COA大会关节镜与运动医学会场共收到投稿1073篇,其中广东省158篇,上海市96篇,北京市88篇,山东省70篇,四川省60篇,河南省55篇,河北省53篇,陕西省49篇,浙江省48篇,重庆市46篇。从投稿内容来看膝关节损伤仍是最大的热门,共635篇,其中十字韧带损伤占266篇(42%)。肩、肘、腕关节302篇,足踝58篇(减少),髋关节53篇(减少)。大会收录发言153篇,占总篇数14%。三、学组工作全国关节镜学组学术气氛浓郁,在学组委员们积极组织和参与下,几大重点城市分别举办了一系列在国内乃至国际都相当有影响力的学术活动,利用自身的影响力带动地方发展,促进全国关节镜微创外科技术整体提升。据不完全统计,学组委员共主办或作为主要负责人承办的国际会议、国内学术活动20余次,包括全国运动医学基础教育培训巡讲、北京大学运动医学研究所举办的“第四届亚洲关节软骨修复年会暨第一届国际关节软骨修复学会中国部年会”、“第19届全国关节镜技术与新进展学习班”,“积水潭论坛”,“解放军总医院第七届运动医学大会”,复旦大学附属华山医院主办的“2016APKASS年会暨第13届IFOSMA联合会议”,河北医科大学第三医院主办的“河北省国际外科大会”等。四、学组工作展望1. 各地方的委员都是当地的关节镜学术带头人,应该尽快完善各地关节镜学组的组织建设。各地关节镜学组是全国关节镜学组的支撑和后备力量,各省区关节镜学组的主委一般作为全国关节镜学组的常委。今后,各省区应该积极组织开展各地的关节镜学术年会。2. 关节镜学组要坚持考勤制度,遵守中华医学会关于学组委员的职责要求和纪律要求。无故3次不参加本学组正式活动者,可能被视为自动退出本学组。工作汇报制度,包括年报、学术活动申报和工作成绩汇报等。以便能汇集各地的关节镜发展情况和关节镜工作人员的意见,充分展示我国关节镜事业发展的成绩和获得的荣誉。3. 积极推进我国关节镜学术的国际化。从今年学组委员参加国际学术交流的情况来看,发言次数较去年有所增加,希望大家继续努力,在世界关节镜领域更多地发出中国的声音,显示中国的成绩,争取更多在国际会议上发言、交流的机会。 -

创新骨科医材的研发2016年11月10日 香港中文大学医学院 秦岭香港中文大学医学院骨科教授和实验室主任秦岭二十多年来针对常见和多发的骨质疏松和骨坏死骨等骨科疾患进行创新骨科医材和药物的研发。在相关领域已发表专著9本、包括Nature Medicine、Biomaterials, Acta Biomarialia、Journal of Bone and Mineral Research、Osteoporosis International 和Bone在内的近300篇学术论文。2016年8月29日,秦岭教授作为通讯作者再次在国际学术权威刊物自然出版集团旗下子刊《Nature Medicine》杂志在线发表了其香港中文大学团队和内地及国际合作者共同发表的关于创新型含镁金属骨折固定促进成骨作用机制及骨折修复作用的原创研究文章。共同第一作者是香港中文大学医学院骨科博士生张翼峰和许建坤博士、香港中文大学医学院基础医学院阮晔纯助理教授,共同通讯作者是秦岭教授的合作伙伴北京大学郑玉峰教授。镁是维持骨骼健康的关键性基本元素,人体内60%的镁存储于骨基质内。镁缺失将导致骨质疏松,补充镁则有利预防骨质疏松。由于镁具有与自然骨骼相类似的生物力学特性,以及相比陶瓷生物材料更大的硬度,所以临床考虑将镁作为一种潜在的、生物可降解型骨科内固定物,用其对骨折处进行固定。然而,纯镁会在活体内迅速降解,无法对骨折愈合处提供长时间的力学支撑作用。在长骨管状骨中,骨膜是覆盖在骨皮质表面的一层结缔组织膜,其内包含了大量的骨膜干细胞(PDSCs),这些干细胞一直在骨的完整性、骨的塑形及重塑,尤其是在骨折的修复过程中发挥着重要作用。此外,骨膜内还密布着大量的感觉神经,据悉其释放的神经多肽也参与了骨的生成。其中,降钙素基因相关多肽-a(CGRP)为最重要的骨合成代谢肽。秦岭教授研究团队先前所做的研究已经表明以镁合金植入物,在其被植入动物的股骨远端内之后增加了皮质骨的厚度,以周围皮质与骨膜的连接处的新骨形成尤为明显。所以,可推测镁离子可能从髓内植入物中释放到了骨膜内,而骨膜内的PDSCs和感觉神经极有可能在镁离子诱导的成骨过程中发挥了重要的作用。他们发现CGRP在股骨周围皮质和同侧背根神经节(DRG)两个部位有显著增加。然后他们通过手术切除骨膜、辣椒素注射去除感觉神经功能或是敲除CGRP受体可以从根本上削弱镁离子诱导的新骨生成, 同时过度表达CGRP受体则明显强化镁诱导性的骨生成作用。体外实验进一步发现细胞外镁离子的浓度增加会导致镁转运体1(MAGT1)-依赖体和短暂受体潜在阳离子通道,M亚族、成员7 (TRPM7)-依赖体的镁内流,以及细胞内三磷酸腺苷(ATP)增加。这些反应导致了DRG的末梢出现突触囊泡聚集现象。在分离的大鼠骨膜干细胞中,CGRP导致了CALCRL-和RAMP1-依赖性的CREB1和SP7(也称Osterix)的活化,因此强化了这些干细胞的成骨分化。更重要的是,研发了一种新型的载镁髓内钉并成功用于促进骨质疏松大鼠(卵巢切除术后)的股骨干骨折愈合为了满足在长骨骨折中的持续有效的力学固定的要求和充分利用镁离子的促成骨作用,研究团队还研制了一种新型的载镁髓内钉(Mg-IMN)并研究其在大鼠(卵巢切除诱导的骨质疏松模型)骨折愈合过程中所产生的作用。总之,从内固定物中释放出来的镁离子在促进CGRP为媒介的成骨分化方面发挥了显著的作用,解答了几十年来对镁基内固定物调节成骨机制的未解难题,提示镁离子在骨科领域具有潜在的治疗作用。这些新的发现有望进一步拓宽镁及其合金治疗或预防其它骨病或损伤,比如运动损伤或其它创伤所致的高能量骨折。作者简介:秦岭, 香港中文大学医学院骨科教授和实验室主任, 博士及博士后导师。分别担任10 个国际和国内学术组织职务,包括国际华人骨研学会主席(2009-2011)(www.icmrs.net)、 6个SCI杂志主编、副主编和编委,包括Journal of Orthopaedic Translation (主编) (http://ees.elsevier.com/jot)、Journal of Bone and Mineral Research (www.jbmr.org)和International Journal of Sports Medicine (编委) (http://www.thieme.de/sportsmed); 矫形外科与研究杂志和临床生物力学杂志副主编。除主持香港特区的科技研发项目外,还主持多项国家和国际合作重大科研项目:包括科技部十二五重大新药创制项目、国家自然科学基金委员会与欧盟科研与创新总司合作研究项目等。2013年获得香港中文大学首次设立的“医学院杰出学人”和入选美国医学与生物工程院(AIMBE Fellow: http://www.aimbe.org)和入选2016年首次设立的国际骨科研究联合会fellow (http://i-cors.org/events)

创新骨科医材的研发2016年11月10日 香港中文大学医学院 秦岭香港中文大学医学院骨科教授和实验室主任秦岭二十多年来针对常见和多发的骨质疏松和骨坏死骨等骨科疾患进行创新骨科医材和药物的研发。在相关领域已发表专著9本、包括Nature Medicine、Biomaterials, Acta Biomarialia、Journal of Bone and Mineral Research、Osteoporosis International 和Bone在内的近300篇学术论文。2016年8月29日,秦岭教授作为通讯作者再次在国际学术权威刊物自然出版集团旗下子刊《Nature Medicine》杂志在线发表了其香港中文大学团队和内地及国际合作者共同发表的关于创新型含镁金属骨折固定促进成骨作用机制及骨折修复作用的原创研究文章。共同第一作者是香港中文大学医学院骨科博士生张翼峰和许建坤博士、香港中文大学医学院基础医学院阮晔纯助理教授,共同通讯作者是秦岭教授的合作伙伴北京大学郑玉峰教授。镁是维持骨骼健康的关键性基本元素,人体内60%的镁存储于骨基质内。镁缺失将导致骨质疏松,补充镁则有利预防骨质疏松。由于镁具有与自然骨骼相类似的生物力学特性,以及相比陶瓷生物材料更大的硬度,所以临床考虑将镁作为一种潜在的、生物可降解型骨科内固定物,用其对骨折处进行固定。然而,纯镁会在活体内迅速降解,无法对骨折愈合处提供长时间的力学支撑作用。在长骨管状骨中,骨膜是覆盖在骨皮质表面的一层结缔组织膜,其内包含了大量的骨膜干细胞(PDSCs),这些干细胞一直在骨的完整性、骨的塑形及重塑,尤其是在骨折的修复过程中发挥着重要作用。此外,骨膜内还密布着大量的感觉神经,据悉其释放的神经多肽也参与了骨的生成。其中,降钙素基因相关多肽-a(CGRP)为最重要的骨合成代谢肽。秦岭教授研究团队先前所做的研究已经表明以镁合金植入物,在其被植入动物的股骨远端内之后增加了皮质骨的厚度,以周围皮质与骨膜的连接处的新骨形成尤为明显。所以,可推测镁离子可能从髓内植入物中释放到了骨膜内,而骨膜内的PDSCs和感觉神经极有可能在镁离子诱导的成骨过程中发挥了重要的作用。他们发现CGRP在股骨周围皮质和同侧背根神经节(DRG)两个部位有显著增加。然后他们通过手术切除骨膜、辣椒素注射去除感觉神经功能或是敲除CGRP受体可以从根本上削弱镁离子诱导的新骨生成, 同时过度表达CGRP受体则明显强化镁诱导性的骨生成作用。体外实验进一步发现细胞外镁离子的浓度增加会导致镁转运体1(MAGT1)-依赖体和短暂受体潜在阳离子通道,M亚族、成员7 (TRPM7)-依赖体的镁内流,以及细胞内三磷酸腺苷(ATP)增加。这些反应导致了DRG的末梢出现突触囊泡聚集现象。在分离的大鼠骨膜干细胞中,CGRP导致了CALCRL-和RAMP1-依赖性的CREB1和SP7(也称Osterix)的活化,因此强化了这些干细胞的成骨分化。更重要的是,研发了一种新型的载镁髓内钉并成功用于促进骨质疏松大鼠(卵巢切除术后)的股骨干骨折愈合为了满足在长骨骨折中的持续有效的力学固定的要求和充分利用镁离子的促成骨作用,研究团队还研制了一种新型的载镁髓内钉(Mg-IMN)并研究其在大鼠(卵巢切除诱导的骨质疏松模型)骨折愈合过程中所产生的作用。总之,从内固定物中释放出来的镁离子在促进CGRP为媒介的成骨分化方面发挥了显著的作用,解答了几十年来对镁基内固定物调节成骨机制的未解难题,提示镁离子在骨科领域具有潜在的治疗作用。这些新的发现有望进一步拓宽镁及其合金治疗或预防其它骨病或损伤,比如运动损伤或其它创伤所致的高能量骨折。作者简介:秦岭, 香港中文大学医学院骨科教授和实验室主任, 博士及博士后导师。分别担任10 个国际和国内学术组织职务,包括国际华人骨研学会主席(2009-2011)(www.icmrs.net)、 6个SCI杂志主编、副主编和编委,包括Journal of Orthopaedic Translation (主编) (http://ees.elsevier.com/jot)、Journal of Bone and Mineral Research (www.jbmr.org)和International Journal of Sports Medicine (编委) (http://www.thieme.de/sportsmed); 矫形外科与研究杂志和临床生物力学杂志副主编。除主持香港特区的科技研发项目外,还主持多项国家和国际合作重大科研项目:包括科技部十二五重大新药创制项目、国家自然科学基金委员会与欧盟科研与创新总司合作研究项目等。2013年获得香港中文大学首次设立的“医学院杰出学人”和入选美国医学与生物工程院(AIMBE Fellow: http://www.aimbe.org)和入选2016年首次设立的国际骨科研究联合会fellow (http://i-cors.org/events) -

乘风破浪、砥砺前行——2016中国骨科基础研究发展2016年11月10日 解放军第四军医大学骨科主任 罗卓荆从1985年第一个专门的骨科基础研究学组即中华医学会骨科分会基础学组(Chinese Orthopaedics Research Society,CORS)成立之后,我国骨科基础研究在创伤修复、退行性骨病及骨工程学等重点研究领域呈现百花齐放、百家争鸣的态势。经过三十年的不懈努力,我国骨科基础研究逐渐成熟与壮大,国内外涌现出的大批杰出学者及领军团队,推动我国骨科学界的基础研究的深入及应用转化,使我国骨科基础研究的国际地位得到显著的提升。 一、时代浪潮中的我国骨科基础研究从上世纪80年代开始,由于医疗环境不发达,创伤修复是骨科临床主要面对的难题,所以那个时代的骨科基础研究以创伤修复研究为主体,而当时的组织病理技术和逐渐发展起来的体外细胞培养技术给这些研究提供了可能。近年,随着社会老龄化发展,医疗活动不仅是为了救命,很大程度上是为了提高人民生活水平,在这种社会条件下,骨骼系统退行性疾病的病因和治疗已经成为目前的热点问题,骨软骨退行性改变和干细胞治疗逐渐成为主要研究热点,是运动医学领域十三五重点攻关领域!针对骨关节炎的治疗方法,国内多家单位尝试干细胞注射、软骨细胞移植及采用3D打印技术修复关节软骨损伤取得了满意的效果,研究成果在Cell Stem Cell、Biomaterials及 Stem Cell Translational Med 等著名国际学术杂志发表。随着精准医疗概念的提出和生命科学研究技术的发展,对先天性、遗传性骨病的研究目前也开始得到广大骨科基础研究者的关注。精准医疗是建立在了解个体基因、环境以及生活方式基础上的新型疾病治疗和预防方法。骨科基础研究在精准医疗的大环境下该何去何从?近些年来,骨科基础研究领域发表的论文中已有相当一部分运用了基因测序以及蛋白质谱分析技术,这就是我们所说的精准医疗中的数据采集、分析,解读,是精准医疗最终得以转化应用于骨科基础研究的基础。近年以邱院士团队为代表的我国骨科基础研究学者先后在NEJM、Nat Med、PNAS及Nat Commun这些高质量的分子遗传学学术论文发表证实我国骨科精准医疗研究在国际舞台上已经崭露头角。国家科技部从2016年开始设立国家重点研发专项项目,骨科基础研究专业人员已经广泛参与并获得包括“生物医用材料研发与组织器官修复替代”、“干细胞及转化研究”及“精准医学”等在内的多个专项项目资助,未来几年这些项目的顺利实施必将进一步推动骨科基础研究,我们收获的不仅是可以预见到的学术成果,更加期待的是骨科专业研究人才的成长,时代中的骨科基础研究在国家大力的支持下一定会在十三五中有更加突出的表现。 二、逐渐国际化的我国骨科骨科基础研究我国骨科基础研究先后经历了5个历史阶段走到如今,从缺少专业的骨科基础研究机构和研究人员到现如今全国骨科领域拥有30余所专业的骨科基础研究机构、近2000人专业骨科基础研究人才队伍、每年培养3000名以上骨科研究生;从骨科基础研究协会规模少,影响力小到如今骨科基础研究学术会议人数剧增,并拥有了我国创办的骨研究领域国际杂志,逐渐与国际骨研究接轨,成为国际骨研究领域的重要组成。经过中华骨科基础组(CORS)前任组长侯树勋教授、陈安民教授的努力下,我国获得“2016 Meeting of International Combined Orthopaedics Reseach Societie”(2016 ICORS)的举办权,这是国际骨科研究联合协会成立后首次举行的正式年会。在戴尅戎院士的指导下,中华骨科基础组现任组长罗卓荆教授任此次大会的执行主席,在香港中文大学秦岭教授、李刚教授及上海九院汤亭亭教授共同参与下,此次大会于2016年9月在西安顺利召开,此次大会共有14个国家近800人到会参会。此次大会获得国际广泛的好评,彰显了我国骨科基础研究的水平实力,并进一步提升我国骨科基础研究的国际地位。 时值中华骨科基础学组创立满30周年,时代更替中越来越多的新概念及新技术前所为有地让我们体会到新科技带给我们的脑力冲击。骨科相关疾病诊疗逐渐从宏观转向微观,从传统骨植入到3D打印材料的应用转化,从广谱抗生素应用到抗炎分子靶向治疗,从骨肿瘤的大剂量放化疗到促、抑癌基因的精准筛选,伴随新材料、新技术的革新换代,骨工程学领域的研究与转化也是当今骨科重要挑战之一。对于我国骨科基础研究人员来讲——机遇与挑战并存!作者简介:罗卓荆,主任医师、教授,长江学者特聘教授,医学博士,博士研究生导师,第四军医大学西京医院骨科主任,骨科党总支书记,AOSpine国际脊柱学会西安培训中心主任。总后勤部科技银星,全军科技创新拔尖人才培养对象,军队专业技术三级(副军职)。现任AOSpine国际脊柱亚太理事会理事以及AOSpine亚太脊柱外科医师培训委员会主席,APSS亚太脊柱学会理事,中华医学会骨科分会常务委员、基础学组组长,中国医师协会骨科医师分会常务理事、脊柱外科工作委员会副主任委员,中国脊柱脊髓专业委员会副主任委员,中国生物医学工程学会再生医学与组织工程分会副主任委员,解放军骨科专业委员会副主任委员,陕西省医学会脊柱外科分会主任委员,骨科分会副主任委员。

乘风破浪、砥砺前行——2016中国骨科基础研究发展2016年11月10日 解放军第四军医大学骨科主任 罗卓荆从1985年第一个专门的骨科基础研究学组即中华医学会骨科分会基础学组(Chinese Orthopaedics Research Society,CORS)成立之后,我国骨科基础研究在创伤修复、退行性骨病及骨工程学等重点研究领域呈现百花齐放、百家争鸣的态势。经过三十年的不懈努力,我国骨科基础研究逐渐成熟与壮大,国内外涌现出的大批杰出学者及领军团队,推动我国骨科学界的基础研究的深入及应用转化,使我国骨科基础研究的国际地位得到显著的提升。 一、时代浪潮中的我国骨科基础研究从上世纪80年代开始,由于医疗环境不发达,创伤修复是骨科临床主要面对的难题,所以那个时代的骨科基础研究以创伤修复研究为主体,而当时的组织病理技术和逐渐发展起来的体外细胞培养技术给这些研究提供了可能。近年,随着社会老龄化发展,医疗活动不仅是为了救命,很大程度上是为了提高人民生活水平,在这种社会条件下,骨骼系统退行性疾病的病因和治疗已经成为目前的热点问题,骨软骨退行性改变和干细胞治疗逐渐成为主要研究热点,是运动医学领域十三五重点攻关领域!针对骨关节炎的治疗方法,国内多家单位尝试干细胞注射、软骨细胞移植及采用3D打印技术修复关节软骨损伤取得了满意的效果,研究成果在Cell Stem Cell、Biomaterials及 Stem Cell Translational Med 等著名国际学术杂志发表。随着精准医疗概念的提出和生命科学研究技术的发展,对先天性、遗传性骨病的研究目前也开始得到广大骨科基础研究者的关注。精准医疗是建立在了解个体基因、环境以及生活方式基础上的新型疾病治疗和预防方法。骨科基础研究在精准医疗的大环境下该何去何从?近些年来,骨科基础研究领域发表的论文中已有相当一部分运用了基因测序以及蛋白质谱分析技术,这就是我们所说的精准医疗中的数据采集、分析,解读,是精准医疗最终得以转化应用于骨科基础研究的基础。近年以邱院士团队为代表的我国骨科基础研究学者先后在NEJM、Nat Med、PNAS及Nat Commun这些高质量的分子遗传学学术论文发表证实我国骨科精准医疗研究在国际舞台上已经崭露头角。国家科技部从2016年开始设立国家重点研发专项项目,骨科基础研究专业人员已经广泛参与并获得包括“生物医用材料研发与组织器官修复替代”、“干细胞及转化研究”及“精准医学”等在内的多个专项项目资助,未来几年这些项目的顺利实施必将进一步推动骨科基础研究,我们收获的不仅是可以预见到的学术成果,更加期待的是骨科专业研究人才的成长,时代中的骨科基础研究在国家大力的支持下一定会在十三五中有更加突出的表现。 二、逐渐国际化的我国骨科骨科基础研究我国骨科基础研究先后经历了5个历史阶段走到如今,从缺少专业的骨科基础研究机构和研究人员到现如今全国骨科领域拥有30余所专业的骨科基础研究机构、近2000人专业骨科基础研究人才队伍、每年培养3000名以上骨科研究生;从骨科基础研究协会规模少,影响力小到如今骨科基础研究学术会议人数剧增,并拥有了我国创办的骨研究领域国际杂志,逐渐与国际骨研究接轨,成为国际骨研究领域的重要组成。经过中华骨科基础组(CORS)前任组长侯树勋教授、陈安民教授的努力下,我国获得“2016 Meeting of International Combined Orthopaedics Reseach Societie”(2016 ICORS)的举办权,这是国际骨科研究联合协会成立后首次举行的正式年会。在戴尅戎院士的指导下,中华骨科基础组现任组长罗卓荆教授任此次大会的执行主席,在香港中文大学秦岭教授、李刚教授及上海九院汤亭亭教授共同参与下,此次大会于2016年9月在西安顺利召开,此次大会共有14个国家近800人到会参会。此次大会获得国际广泛的好评,彰显了我国骨科基础研究的水平实力,并进一步提升我国骨科基础研究的国际地位。 时值中华骨科基础学组创立满30周年,时代更替中越来越多的新概念及新技术前所为有地让我们体会到新科技带给我们的脑力冲击。骨科相关疾病诊疗逐渐从宏观转向微观,从传统骨植入到3D打印材料的应用转化,从广谱抗生素应用到抗炎分子靶向治疗,从骨肿瘤的大剂量放化疗到促、抑癌基因的精准筛选,伴随新材料、新技术的革新换代,骨工程学领域的研究与转化也是当今骨科重要挑战之一。对于我国骨科基础研究人员来讲——机遇与挑战并存!作者简介:罗卓荆,主任医师、教授,长江学者特聘教授,医学博士,博士研究生导师,第四军医大学西京医院骨科主任,骨科党总支书记,AOSpine国际脊柱学会西安培训中心主任。总后勤部科技银星,全军科技创新拔尖人才培养对象,军队专业技术三级(副军职)。现任AOSpine国际脊柱亚太理事会理事以及AOSpine亚太脊柱外科医师培训委员会主席,APSS亚太脊柱学会理事,中华医学会骨科分会常务委员、基础学组组长,中国医师协会骨科医师分会常务理事、脊柱外科工作委员会副主任委员,中国脊柱脊髓专业委员会副主任委员,中国生物医学工程学会再生医学与组织工程分会副主任委员,解放军骨科专业委员会副主任委员,陕西省医学会脊柱外科分会主任委员,骨科分会副主任委员。 -

应用微创技术治疗脊柱肿瘤 2016年11月10日 北京大学第三医院骨科 刘晓光脊柱肿瘤包括原发性肿瘤、继发性肿瘤、肿瘤样病变以及滑膜肿瘤等。其发生部位涉及组成脊柱的骨骼及其附属组织(血管,神经,脂肪,脊髓等)。脊柱肿瘤的发生率在全身骨肿瘤中占3.4-8.8%,虽比其它系统的肿瘤发病率低,但其临床病理及影像学表现却复杂而多变。治疗上以手术治疗为主,但是因脊柱本身结构复杂,部位深在,周围与血管、脊髓、外周神经组织密切相临,也甚为棘手。微创技术的应用对脊柱肿瘤的诊断和治疗起到很好的作用。一.脊柱肿瘤术前CT监测下经皮穿刺活检北医三院自1996年1月~2002年10月共352例脊柱破坏疑诊为脊柱肿瘤的患者采用CT监测下经皮穿刺活检的方法获得病理诊断,病变范围自C1~S4,包括颈椎155例(寰枢椎39例)、胸椎101例、腰椎81例、骶椎17例,病变部位包括脊椎各个部位,依病变的部位设计穿刺路径,穿刺针的选用依病变中骨性成分的含量确定, CT监测下进行取材。经穿刺诊为结核49例,转移瘤112例,脊柱原发恶性肿瘤71例。脊柱良性肿瘤56例,肿瘤样病变22例,化脓性感染8例,骨质疏松病理骨折后骨修复改变12例,Paget,s氏病3例,其他19例。活检阳性率95.17%,手术137例,手术后病理证实活检符合率95.26%。平均随访27个月,活检的准确率为93.75%(330/352)。无并发症发生。CT监测下脊柱肿瘤经皮穿刺活检是脊柱肿瘤术前明确诊断的最有效方法,安全、准确率高、费用低,对制定脊柱肿瘤的综合治疗方案起重要的作用。截至2014年12月,北医三院共有1757例初诊为脊柱肿瘤的患者行CT监测下经皮穿刺活检术,病例数和结果准确率在国内外报告中均位列首位。 二.脊柱肿瘤的血管栓塞和放、化疗技术对脊柱肿瘤的治疗应采取积极的态度,根据术前的定性诊断,在脊柱肿瘤的治疗上除争取手术外,同时辅以放、化疗,能不同程度的解除患者的疼痛,有些能完全缓解,延长生命,提高生活质量。更有一些对放、化疗敏感的病例仅依靠放、化疗就能达到治疗的目的。手术前放疗还可以帮助减少术中的出血,降低手术的难度,同时减少术后肿瘤的复发。颈椎肿瘤侵及椎动脉时要常规做血管造影或MRA检查,根据肿瘤性质,估计手术中的出血量,决定是否采用术前肿瘤供血血管栓塞,通过肿瘤供血血管栓塞可以减少术中的出血,降低手术的难度,保证手术的顺利完成。三.放射性粒子植入近距离治疗脊柱肿瘤北医三院于国内外首先采用植入放射性粒子进行脊柱肿瘤近距离放射治疗,2002.10~2009.10共47例脊柱肿瘤患者,年龄35~82岁。先行CT监测下经皮穿刺活检,获得明确病理诊断,经过综合评估,排除了手术治疗的可能。粒子采用125I粒子,手术中在C臂机透视下穿刺在肿瘤切除的边缘植入7例,防止复发。40例采用CT监测下经皮穿刺肿瘤灶内植入的方法,粒子植入的数量和三维间隔(0.5cm )依术前的计算机模拟统计结果确定。术后4~11天起效,疼痛缓解36/47,减轻11/47,疗效持续3~19月。33例肿瘤生长(复发)得到抑制。29例至今存活。术中无并发症,随访无放射性脊髓神经病发生。证实脊柱肿瘤患者首先经CT监测下经皮穿刺活检明确病理诊断,然后做临床综合评估,不宜采用手术治疗的而又对放疗敏感的患者采用植入放射性粒子近距离照射治疗可以延长生命、缓解疼痛、保持生活质量、防止并发症。此种方法与外照射相比较具有放射作用时间长、放射源集中、能作用于肿瘤细胞的DNA合成期,并发症少等,同时减少患者的移动、方便家属等优点,随访无放射性脊髓神经病发生。是治疗晚期脊柱肿瘤的一种新方法,国内外尚无报告。四.经皮椎体成形术及后凸成形术在脊柱肿瘤治疗中的应用近年来,微创技术中经皮椎体成形术及后凸成形术在脊柱肿瘤治疗中特别是脊柱转移瘤的治疗中逐渐发展起来,即可以作为独立的治疗手段,也可以作为手术治疗过程中的补充。手术常可在局麻或全麻下进行,和常规手术相比具有手术时间短、手术创伤小、费用低的优点,对于多处转移、一般情况比较差的患者尤其适用。这类手术创伤小,通过增加椎体强度,恢复部分椎体高度达到缓解疼痛、预防骨折的目的;还可与脊柱后路内固定手术联合应用,进一步加强椎体强度。另外骨水泥固化过程中产生的热量还可以对肿瘤细胞产生一定的杀灭作用,达到一定的杀瘤或抑瘤作用。手术指征包括:①溶骨性脊柱肿瘤或转移瘤,诊断明确,适合姑息性手术;②椎体后缘完整;③由于椎体变形引起严重疼痛,但不能耐受全麻手术者;④不存在明确的神经根受压的症状和体征;⑤其他治疗无效。其并发症少见,主要包括:骨水泥外漏造成硬膜受压或肺栓塞等。五.射频消融治疗脊柱溶骨性骨肿瘤2010年12月至2012年6月采用CT引导下射频消融治疗治疗脊柱骨样骨瘤4例,术中C臂机监测穿刺辅助治疗浆细胞瘤2例、脊索瘤2例、骨巨细胞瘤、转移瘤及软骨肉瘤各1例,均为男性,平均年龄42岁,骨样骨瘤4例肿瘤位于C1侧块1例、C2齿突根部1例, S2左侧骶孔1例,L2横突1例,均属肿瘤小,部位危险,常规切开手术损伤大,不易找到病灶者。平均病史12月。4例患者均有明显的持续性疼痛且口服NSAID药物可明显缓解。记录术前未服止痛药物VAS评分为8分,术前均有完善的CT、MRI及放射性核素检查,临床均诊断为骨样骨瘤。手术方法采用CT引导下病灶的穿刺活检序贯射频消融瘤巢,术前30分钟给予盐酸哌替啶50mg及异丙嗪25mg肌注,手术中采用1%的利多卡因局部浸润麻醉,所用射频消融仪器为Cool-Tip单针射频电极,电极暴露直径为1cm,根据肿瘤实际情况选用合适的消融模式及消融时间,术后留院观察72小时后出院,观察患者术后2小时、12小时、24小时、48小时、72小时及术后1月、3月6月的VAS评分,记录止痛药使用剂量。7例术中C臂机监测穿刺辅助治疗的浆细胞瘤、脊索瘤、转移瘤及软骨肉瘤4例为单纯连续消融,特点为常规手术出血多、切除困难。另3例为消融后联合应用椎体成形术,特点为姑息治疗。结果:4例CT引导下射频消融患者术后病理结果均回报为骨样骨瘤,均未出现神经脊髓热损伤表现,术后2、12、24、48及72小时的VAS评分分别为9分、6分、2分、1分及0分,术后随访中1例患者术后2月出现疼痛复现,但较术前为轻,另3例患者术后平均随访3月无疼痛复现。术中C臂机监测穿刺射频治疗的经过消融后肿瘤体积缩小均超过60%,出血明显减少,再切除时变得容易。目前各类单独射频以及术中联合射频已达40余例,取得良好临床疗效。作者简介:刘晓光,1966年5月19日出生,现任北京大学第三医院科研院长、骨科副主任、疼痛医学中心主任,教授,主任医师,博士生导师。主要从事脊柱退行性骨病、肿瘤、外伤、微创外科的临床、教学和科研工作。任国家突发事件卫生应急专家委员会委员;中国康复医学会颈椎病专业委员会主任委员、脊柱脊髓专业委员会青年委员会主任委员、微创学组副主任委员、肿瘤学组常委兼秘书;中华医学会骨科分会微创学组副组长;中华预防医学会卫生应急分会副主任委员;中国医师协会骨科分会委员、教育委员会副主任委员;中国中西医结合学会骨科专业委员会副主任委员;北京中西医结合学会骨科分会副主任委员,北京骨科学会秘书长、微创学组组长。中国医院协会医疗法制专业委员会副主任委员、自律维权委员会常委、护理分会常委、医保分会委员等职。SPINE杂志中文版编委,中华外科杂志通讯编委,中国骨与关节杂志常务编委,中国微创外科杂志副主编,北京大学学报编委等。

应用微创技术治疗脊柱肿瘤 2016年11月10日 北京大学第三医院骨科 刘晓光脊柱肿瘤包括原发性肿瘤、继发性肿瘤、肿瘤样病变以及滑膜肿瘤等。其发生部位涉及组成脊柱的骨骼及其附属组织(血管,神经,脂肪,脊髓等)。脊柱肿瘤的发生率在全身骨肿瘤中占3.4-8.8%,虽比其它系统的肿瘤发病率低,但其临床病理及影像学表现却复杂而多变。治疗上以手术治疗为主,但是因脊柱本身结构复杂,部位深在,周围与血管、脊髓、外周神经组织密切相临,也甚为棘手。微创技术的应用对脊柱肿瘤的诊断和治疗起到很好的作用。一.脊柱肿瘤术前CT监测下经皮穿刺活检北医三院自1996年1月~2002年10月共352例脊柱破坏疑诊为脊柱肿瘤的患者采用CT监测下经皮穿刺活检的方法获得病理诊断,病变范围自C1~S4,包括颈椎155例(寰枢椎39例)、胸椎101例、腰椎81例、骶椎17例,病变部位包括脊椎各个部位,依病变的部位设计穿刺路径,穿刺针的选用依病变中骨性成分的含量确定, CT监测下进行取材。经穿刺诊为结核49例,转移瘤112例,脊柱原发恶性肿瘤71例。脊柱良性肿瘤56例,肿瘤样病变22例,化脓性感染8例,骨质疏松病理骨折后骨修复改变12例,Paget,s氏病3例,其他19例。活检阳性率95.17%,手术137例,手术后病理证实活检符合率95.26%。平均随访27个月,活检的准确率为93.75%(330/352)。无并发症发生。CT监测下脊柱肿瘤经皮穿刺活检是脊柱肿瘤术前明确诊断的最有效方法,安全、准确率高、费用低,对制定脊柱肿瘤的综合治疗方案起重要的作用。截至2014年12月,北医三院共有1757例初诊为脊柱肿瘤的患者行CT监测下经皮穿刺活检术,病例数和结果准确率在国内外报告中均位列首位。 二.脊柱肿瘤的血管栓塞和放、化疗技术对脊柱肿瘤的治疗应采取积极的态度,根据术前的定性诊断,在脊柱肿瘤的治疗上除争取手术外,同时辅以放、化疗,能不同程度的解除患者的疼痛,有些能完全缓解,延长生命,提高生活质量。更有一些对放、化疗敏感的病例仅依靠放、化疗就能达到治疗的目的。手术前放疗还可以帮助减少术中的出血,降低手术的难度,同时减少术后肿瘤的复发。颈椎肿瘤侵及椎动脉时要常规做血管造影或MRA检查,根据肿瘤性质,估计手术中的出血量,决定是否采用术前肿瘤供血血管栓塞,通过肿瘤供血血管栓塞可以减少术中的出血,降低手术的难度,保证手术的顺利完成。三.放射性粒子植入近距离治疗脊柱肿瘤北医三院于国内外首先采用植入放射性粒子进行脊柱肿瘤近距离放射治疗,2002.10~2009.10共47例脊柱肿瘤患者,年龄35~82岁。先行CT监测下经皮穿刺活检,获得明确病理诊断,经过综合评估,排除了手术治疗的可能。粒子采用125I粒子,手术中在C臂机透视下穿刺在肿瘤切除的边缘植入7例,防止复发。40例采用CT监测下经皮穿刺肿瘤灶内植入的方法,粒子植入的数量和三维间隔(0.5cm )依术前的计算机模拟统计结果确定。术后4~11天起效,疼痛缓解36/47,减轻11/47,疗效持续3~19月。33例肿瘤生长(复发)得到抑制。29例至今存活。术中无并发症,随访无放射性脊髓神经病发生。证实脊柱肿瘤患者首先经CT监测下经皮穿刺活检明确病理诊断,然后做临床综合评估,不宜采用手术治疗的而又对放疗敏感的患者采用植入放射性粒子近距离照射治疗可以延长生命、缓解疼痛、保持生活质量、防止并发症。此种方法与外照射相比较具有放射作用时间长、放射源集中、能作用于肿瘤细胞的DNA合成期,并发症少等,同时减少患者的移动、方便家属等优点,随访无放射性脊髓神经病发生。是治疗晚期脊柱肿瘤的一种新方法,国内外尚无报告。四.经皮椎体成形术及后凸成形术在脊柱肿瘤治疗中的应用近年来,微创技术中经皮椎体成形术及后凸成形术在脊柱肿瘤治疗中特别是脊柱转移瘤的治疗中逐渐发展起来,即可以作为独立的治疗手段,也可以作为手术治疗过程中的补充。手术常可在局麻或全麻下进行,和常规手术相比具有手术时间短、手术创伤小、费用低的优点,对于多处转移、一般情况比较差的患者尤其适用。这类手术创伤小,通过增加椎体强度,恢复部分椎体高度达到缓解疼痛、预防骨折的目的;还可与脊柱后路内固定手术联合应用,进一步加强椎体强度。另外骨水泥固化过程中产生的热量还可以对肿瘤细胞产生一定的杀灭作用,达到一定的杀瘤或抑瘤作用。手术指征包括:①溶骨性脊柱肿瘤或转移瘤,诊断明确,适合姑息性手术;②椎体后缘完整;③由于椎体变形引起严重疼痛,但不能耐受全麻手术者;④不存在明确的神经根受压的症状和体征;⑤其他治疗无效。其并发症少见,主要包括:骨水泥外漏造成硬膜受压或肺栓塞等。五.射频消融治疗脊柱溶骨性骨肿瘤2010年12月至2012年6月采用CT引导下射频消融治疗治疗脊柱骨样骨瘤4例,术中C臂机监测穿刺辅助治疗浆细胞瘤2例、脊索瘤2例、骨巨细胞瘤、转移瘤及软骨肉瘤各1例,均为男性,平均年龄42岁,骨样骨瘤4例肿瘤位于C1侧块1例、C2齿突根部1例, S2左侧骶孔1例,L2横突1例,均属肿瘤小,部位危险,常规切开手术损伤大,不易找到病灶者。平均病史12月。4例患者均有明显的持续性疼痛且口服NSAID药物可明显缓解。记录术前未服止痛药物VAS评分为8分,术前均有完善的CT、MRI及放射性核素检查,临床均诊断为骨样骨瘤。手术方法采用CT引导下病灶的穿刺活检序贯射频消融瘤巢,术前30分钟给予盐酸哌替啶50mg及异丙嗪25mg肌注,手术中采用1%的利多卡因局部浸润麻醉,所用射频消融仪器为Cool-Tip单针射频电极,电极暴露直径为1cm,根据肿瘤实际情况选用合适的消融模式及消融时间,术后留院观察72小时后出院,观察患者术后2小时、12小时、24小时、48小时、72小时及术后1月、3月6月的VAS评分,记录止痛药使用剂量。7例术中C臂机监测穿刺辅助治疗的浆细胞瘤、脊索瘤、转移瘤及软骨肉瘤4例为单纯连续消融,特点为常规手术出血多、切除困难。另3例为消融后联合应用椎体成形术,特点为姑息治疗。结果:4例CT引导下射频消融患者术后病理结果均回报为骨样骨瘤,均未出现神经脊髓热损伤表现,术后2、12、24、48及72小时的VAS评分分别为9分、6分、2分、1分及0分,术后随访中1例患者术后2月出现疼痛复现,但较术前为轻,另3例患者术后平均随访3月无疼痛复现。术中C臂机监测穿刺射频治疗的经过消融后肿瘤体积缩小均超过60%,出血明显减少,再切除时变得容易。目前各类单独射频以及术中联合射频已达40余例,取得良好临床疗效。作者简介:刘晓光,1966年5月19日出生,现任北京大学第三医院科研院长、骨科副主任、疼痛医学中心主任,教授,主任医师,博士生导师。主要从事脊柱退行性骨病、肿瘤、外伤、微创外科的临床、教学和科研工作。任国家突发事件卫生应急专家委员会委员;中国康复医学会颈椎病专业委员会主任委员、脊柱脊髓专业委员会青年委员会主任委员、微创学组副主任委员、肿瘤学组常委兼秘书;中华医学会骨科分会微创学组副组长;中华预防医学会卫生应急分会副主任委员;中国医师协会骨科分会委员、教育委员会副主任委员;中国中西医结合学会骨科专业委员会副主任委员;北京中西医结合学会骨科分会副主任委员,北京骨科学会秘书长、微创学组组长。中国医院协会医疗法制专业委员会副主任委员、自律维权委员会常委、护理分会常委、医保分会委员等职。SPINE杂志中文版编委,中华外科杂志通讯编委,中国骨与关节杂志常务编委,中国微创外科杂志副主编,北京大学学报编委等。 -

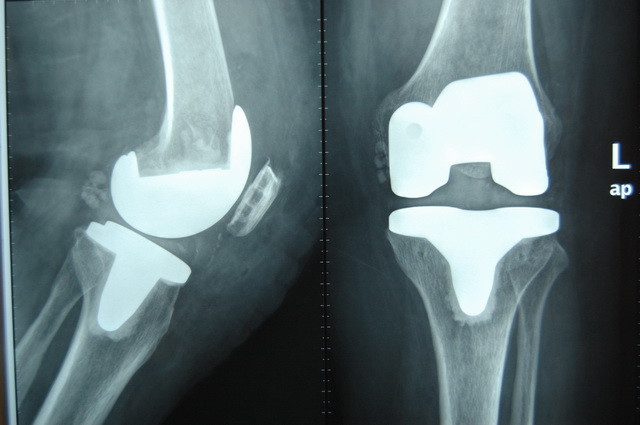

快速康复关节外科的血液管理策略2016年11月10日 上海长征医院骨科医院 吴海山 赵辉摘要:快速康复关节外科管理可有效缩短患者住院时间,减少关节置换手术并发症,提高患者满意度。有效的血液管理策略可在确保患者全身情况良好下,降低人工关节手术围手术期的输血率,减少输血量,从而避免输血相关不良反应的发生。20世纪90年代丹麦医生Kehlet提出快速康复外科(fast track surgery)理念,又称“快通道外科”、“加速康复外科”,其核心是在围手术期应用各种已证实的有效方法减少患者的手术应激反应和并发症,促进患者术后康复,缩短住院时间,提高患者满意度。快速康复外科理念在关节外科的应用称快速康复关节外科(fast track arthroplasty surgery),可以有效缩短关节置换术患者的住院时间,从过去的4~12 d缩短至如今的2~4 d,这就意味着有望用相同的病房容量为更多的关节疾患终末期患者提供医疗服务。同时,出院后患者可以直接回家,不需转往康复中心,可以在家中实现生活自理和功能康复。快速康复关节外科是一项系统工程,需要关节外科医生、麻醉医生、内科医生、康复科医生、病房和手术室护士以及医院物流人员多科室多人员的共同协作。以患者为中心的决策是快速康复关节外科的核心理念。影响快速康复关节外科临床疗效的因素众多,包括患者的全身情况、手术技术、镇痛方案、麻醉技术、早期活动、肌肉功能康复、意识状态、术后并发症管理、静脉血栓预防、医院管理、医疗经济学等。上海长征医院关节外科贯彻快速康复关节外科理念已有10多年的历史,提出“无痛、微创、无菌、无栓、无血”的管理目标,通过各部门相关人员的共同协调,有效改善患者的术后功能,降低了围手术期并发症的发生比例,有效提高了患者的满意度。关节外科医生一向致力于减少手术创伤,因此,采用各种微创器械和假体设计、娴熟的手术技术以及针对性的微创手术方案,可以最大限度地减少患者的组织损伤,为术后早期康复训练创造条件;而临床各种围手术期镇痛方案的应用,可以实现个体化镇痛措施,确保患者在无痛状态下进行功能训练。在实现“微创”和“无痛”之后,减少围手术期并发症成为另一重点,而血液管理在其中占据了重要的角色。在实施人工关节外科手术时需对患者的骨及软组织进行大量操作,失血量大。全髋关节置换术和全膝关节置换术的围手术期失血量均在1 500 ml左右。上海长征医院曾对2012年9月一2013年2月107例接受全膝或全髋关节置换术的60岁以上骨关节炎患者进行随访,发现所有患者血红蛋白水平和红细胞压积均于术后至第4天出现明显下降,最低点出现在术后第4天,平均下降40 g/L。由于术后严重贫血会显著延长患者住院时间,增加术后并发症风险,并影响人工关节外科手术的预后,因此为了应对术后严重贫血,常用的治疗选择是输血。据报道,美国每年输血患者有2 400万例,其中39% (超过90万例)为关节置换术患者,骨科用血量占所有输血量的10%。然而,输血同时也存在风险,包括异体输血的过敏反应、传播疾病的可能性以及严重的移植物抗宿主病。一项针对普外科围手术期12万输血病例与预后的调研显示,随着输血单位数(输血量)的增加,患者死亡率和并发症风险呈显著上升趋势。因此,降低输血率,减少输血量也是快速康复关节外科的目标之一。2014年Ponnusamy等提出减少骨科手术围手术期输血策略,贯穿于术前、术中和术后的全过程。术前可给予铁剂、促红细胞生成素(erythropoietin,EPO)、自体储血、停用抗凝药物和非甾体类抗炎药(NSAID)。术中处理分为两大类,一类是药物治疗,包括纤维蛋白封闭剂、去氨加压素、凝血酶、氨甲环酸、肾上腺素或去甲肾上腺素灌洗等,另一类是非药物治疗,包括等容血液稀释、术中低血压麻醉、止血带止血、双极电凝、自体血回输等。术后采取自体输血引流或不使用引流。通过10余年的探索,上海长征医院关节外科在有效降低人工关节手术围手术期输血率和输血量方面取得了一定的成绩,目前关节置换术整体输血率为8%,其中初次全膝关节置换术输血率在3%~4%,而初次全髋关节置换术的输血率在10%以下。当患者决定接受关节置换手术后,应积极进行术前准备,包括患者的全身情况以及输血风险的评估。由于关节置换术后血红蛋白浓度平均下降40 g/L,对于存在贫血或血红蛋白浓度低于130 g/L的患者,应当在术前给予处置。住院患者可选择皮下注射EPO 10 000 U·次-1·d-1,从入院开始,连用8 d ;门诊患者可选择术前3周起皮下注射EPO, 40 000U·次-1·周-1,共用药4次。同时,按需补充造血原料,如铁剂、叶酸等。由于接受关节置换术的患者多为高龄患者,合并心血管系统疾病或曾接受冠状动脉手术的比例较高,很多患者长期服用抗凝药物,应根据抗凝药物的种类给予不同处理,如对服用华法林的患者,应在术前5d停药;对血栓高危患者应采用过渡抗凝措施;对于服用阿司匹林的患者、心血管事件低危患者停药7~10 d,但对于中、高危患者则无需停药;对于使用抗血小板药双联治疗患者,需停用抗血小板药(如氯吡格雷)7 d。在人工关节置换术中,应尽可能减少手术创伤,缩短手术时间,减少术中失血。采用急性高容量血液稀释(AHH)技术可降低血液中有效成分的丢失,在麻醉诱导后,手术前即刻经颈内静脉输入晶体液或胶体液,可使血管内容量高于基础血容量20%~30%,从而提高患者对失血的耐受度,避免异体输血。在麻醉医生的配合下,术中控制性低血压也可减少手术出血,同时可使术野清晰,降低血管张力,有利于手术操作,从而缩短手术时间。但由于老年患者血管弹性较差,血压波动较大,有可能诱发围手术期血管事件的发生,对于有长期高血压病史的患者,应谨慎采取控制性低血压技术。近年来,有关术中使用抗纤维蛋白溶解药物减少出血的研究较多,尤其是赖氨酸类似物氨基己酸和氨甲环酸,静脉使用和局部使用均可有效减少出血,减低输血率。对于术后是否放置引流管一直存在争议,上海长征医院关节外科倾向于不放置引流管,或放置引流管连接自体血回输装置,并在24 h内拔除引流管。术后应监测血红蛋白水平及红细胞压积的变化趋势,并延续术前的EPO联合铁剂的治疗方案,常规给予低分子肝素预防深静脉栓塞,密切观察患者切口渗液及皮下瘀斑发展情况,如果患者存在出血风险,应停用药物抗凝而采取物理抗凝方法。在患者出院之前,应确保血红蛋白浓度平稳并在 90 g/L 以上。通过有效的围手术期血液管理策略和多学科模式的血液保护措施,可以在确保患者全身情况良好下,降低人工关节手术围手术期的输血率,减少输血量,从而避免输血相关不良反应的发生,实现快速康复关节外科“更快速、更优质、更满意”的最终目标。作者简介:吴海山,男,上海长征医院骨科医院关节外科教授,主任医师,第二军医大学博士生导师。中华医学会骨科分会关节外科学组副组长、中国康复学会人工关节专业组副主任委员、中国生物医学工程学会人工关节学组委员、上海市医学会创伤专业委员会副主任委员、上海市医学会骨科专业委员会委员、上海市医学会骨科关节外科学组委员、上海市医学会外科专业委员会委员、上海假体医学工程学会委员秘书、上海生物医学工程学会理事、亚太人工关节学会(APAS)理事、中国分会副主席、国际关节镜及骨科运动医学协会(ISAKOS)委员、华裔骨科学会(CSOS)学会理事中国分会关节外科副主任委员、《骨科》杂志副主编、《中国骨与关节杂志》常务编委、《中华外科杂志》编委、《中华创伤杂志》编委、《中华显微外科杂志》编委。

快速康复关节外科的血液管理策略2016年11月10日 上海长征医院骨科医院 吴海山 赵辉摘要:快速康复关节外科管理可有效缩短患者住院时间,减少关节置换手术并发症,提高患者满意度。有效的血液管理策略可在确保患者全身情况良好下,降低人工关节手术围手术期的输血率,减少输血量,从而避免输血相关不良反应的发生。20世纪90年代丹麦医生Kehlet提出快速康复外科(fast track surgery)理念,又称“快通道外科”、“加速康复外科”,其核心是在围手术期应用各种已证实的有效方法减少患者的手术应激反应和并发症,促进患者术后康复,缩短住院时间,提高患者满意度。快速康复外科理念在关节外科的应用称快速康复关节外科(fast track arthroplasty surgery),可以有效缩短关节置换术患者的住院时间,从过去的4~12 d缩短至如今的2~4 d,这就意味着有望用相同的病房容量为更多的关节疾患终末期患者提供医疗服务。同时,出院后患者可以直接回家,不需转往康复中心,可以在家中实现生活自理和功能康复。快速康复关节外科是一项系统工程,需要关节外科医生、麻醉医生、内科医生、康复科医生、病房和手术室护士以及医院物流人员多科室多人员的共同协作。以患者为中心的决策是快速康复关节外科的核心理念。影响快速康复关节外科临床疗效的因素众多,包括患者的全身情况、手术技术、镇痛方案、麻醉技术、早期活动、肌肉功能康复、意识状态、术后并发症管理、静脉血栓预防、医院管理、医疗经济学等。上海长征医院关节外科贯彻快速康复关节外科理念已有10多年的历史,提出“无痛、微创、无菌、无栓、无血”的管理目标,通过各部门相关人员的共同协调,有效改善患者的术后功能,降低了围手术期并发症的发生比例,有效提高了患者的满意度。关节外科医生一向致力于减少手术创伤,因此,采用各种微创器械和假体设计、娴熟的手术技术以及针对性的微创手术方案,可以最大限度地减少患者的组织损伤,为术后早期康复训练创造条件;而临床各种围手术期镇痛方案的应用,可以实现个体化镇痛措施,确保患者在无痛状态下进行功能训练。在实现“微创”和“无痛”之后,减少围手术期并发症成为另一重点,而血液管理在其中占据了重要的角色。在实施人工关节外科手术时需对患者的骨及软组织进行大量操作,失血量大。全髋关节置换术和全膝关节置换术的围手术期失血量均在1 500 ml左右。上海长征医院曾对2012年9月一2013年2月107例接受全膝或全髋关节置换术的60岁以上骨关节炎患者进行随访,发现所有患者血红蛋白水平和红细胞压积均于术后至第4天出现明显下降,最低点出现在术后第4天,平均下降40 g/L。由于术后严重贫血会显著延长患者住院时间,增加术后并发症风险,并影响人工关节外科手术的预后,因此为了应对术后严重贫血,常用的治疗选择是输血。据报道,美国每年输血患者有2 400万例,其中39% (超过90万例)为关节置换术患者,骨科用血量占所有输血量的10%。然而,输血同时也存在风险,包括异体输血的过敏反应、传播疾病的可能性以及严重的移植物抗宿主病。一项针对普外科围手术期12万输血病例与预后的调研显示,随着输血单位数(输血量)的增加,患者死亡率和并发症风险呈显著上升趋势。因此,降低输血率,减少输血量也是快速康复关节外科的目标之一。2014年Ponnusamy等提出减少骨科手术围手术期输血策略,贯穿于术前、术中和术后的全过程。术前可给予铁剂、促红细胞生成素(erythropoietin,EPO)、自体储血、停用抗凝药物和非甾体类抗炎药(NSAID)。术中处理分为两大类,一类是药物治疗,包括纤维蛋白封闭剂、去氨加压素、凝血酶、氨甲环酸、肾上腺素或去甲肾上腺素灌洗等,另一类是非药物治疗,包括等容血液稀释、术中低血压麻醉、止血带止血、双极电凝、自体血回输等。术后采取自体输血引流或不使用引流。通过10余年的探索,上海长征医院关节外科在有效降低人工关节手术围手术期输血率和输血量方面取得了一定的成绩,目前关节置换术整体输血率为8%,其中初次全膝关节置换术输血率在3%~4%,而初次全髋关节置换术的输血率在10%以下。当患者决定接受关节置换手术后,应积极进行术前准备,包括患者的全身情况以及输血风险的评估。由于关节置换术后血红蛋白浓度平均下降40 g/L,对于存在贫血或血红蛋白浓度低于130 g/L的患者,应当在术前给予处置。住院患者可选择皮下注射EPO 10 000 U·次-1·d-1,从入院开始,连用8 d ;门诊患者可选择术前3周起皮下注射EPO, 40 000U·次-1·周-1,共用药4次。同时,按需补充造血原料,如铁剂、叶酸等。由于接受关节置换术的患者多为高龄患者,合并心血管系统疾病或曾接受冠状动脉手术的比例较高,很多患者长期服用抗凝药物,应根据抗凝药物的种类给予不同处理,如对服用华法林的患者,应在术前5d停药;对血栓高危患者应采用过渡抗凝措施;对于服用阿司匹林的患者、心血管事件低危患者停药7~10 d,但对于中、高危患者则无需停药;对于使用抗血小板药双联治疗患者,需停用抗血小板药(如氯吡格雷)7 d。在人工关节置换术中,应尽可能减少手术创伤,缩短手术时间,减少术中失血。采用急性高容量血液稀释(AHH)技术可降低血液中有效成分的丢失,在麻醉诱导后,手术前即刻经颈内静脉输入晶体液或胶体液,可使血管内容量高于基础血容量20%~30%,从而提高患者对失血的耐受度,避免异体输血。在麻醉医生的配合下,术中控制性低血压也可减少手术出血,同时可使术野清晰,降低血管张力,有利于手术操作,从而缩短手术时间。但由于老年患者血管弹性较差,血压波动较大,有可能诱发围手术期血管事件的发生,对于有长期高血压病史的患者,应谨慎采取控制性低血压技术。近年来,有关术中使用抗纤维蛋白溶解药物减少出血的研究较多,尤其是赖氨酸类似物氨基己酸和氨甲环酸,静脉使用和局部使用均可有效减少出血,减低输血率。对于术后是否放置引流管一直存在争议,上海长征医院关节外科倾向于不放置引流管,或放置引流管连接自体血回输装置,并在24 h内拔除引流管。术后应监测血红蛋白水平及红细胞压积的变化趋势,并延续术前的EPO联合铁剂的治疗方案,常规给予低分子肝素预防深静脉栓塞,密切观察患者切口渗液及皮下瘀斑发展情况,如果患者存在出血风险,应停用药物抗凝而采取物理抗凝方法。在患者出院之前,应确保血红蛋白浓度平稳并在 90 g/L 以上。通过有效的围手术期血液管理策略和多学科模式的血液保护措施,可以在确保患者全身情况良好下,降低人工关节手术围手术期的输血率,减少输血量,从而避免输血相关不良反应的发生,实现快速康复关节外科“更快速、更优质、更满意”的最终目标。作者简介:吴海山,男,上海长征医院骨科医院关节外科教授,主任医师,第二军医大学博士生导师。中华医学会骨科分会关节外科学组副组长、中国康复学会人工关节专业组副主任委员、中国生物医学工程学会人工关节学组委员、上海市医学会创伤专业委员会副主任委员、上海市医学会骨科专业委员会委员、上海市医学会骨科关节外科学组委员、上海市医学会外科专业委员会委员、上海假体医学工程学会委员秘书、上海生物医学工程学会理事、亚太人工关节学会(APAS)理事、中国分会副主席、国际关节镜及骨科运动医学协会(ISAKOS)委员、华裔骨科学会(CSOS)学会理事中国分会关节外科副主任委员、《骨科》杂志副主编、《中国骨与关节杂志》常务编委、《中华外科杂志》编委、《中华创伤杂志》编委、《中华显微外科杂志》编委。 -

骨肌多体动力学模型在人工膝关节研究中的应用2016年11月10日 西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 靳忠民骨肌多体动力学模型是将工程里的多体动力学技术应用于人体肌肉骨骼系统来模拟人体各种生理活动下骨肌生物力学环境的人体模型。该模型主要包括人体骨骼几何模型、骨骼上附着的肌肉模型以及关节周围软组织如韧带模型。经过实验验证后的骨骼肌肉多体动力学模型可用于模拟行走步态、上下楼梯、下蹲等各种人体的日常生理活动,并计算获得关节力、关节角、肌肉作用力等人体内重要的生物力学信息。因此,骨肌多体动力学模型为医学工程领域的研究提供了重要的仿真分析平台,特别在人工植入物的设计开发、功能评估和失效分析方面更是必不可少。为了开发和评估新的人工膝关节、分析研究现有膝关节假体的失效机理,将骨肌多体动力学模型应用于人工膝关节的研究中至关重要。基于弹性基理论和依赖于力的运动学分析技术,我们将人工膝关节模型成功整合到人体下肢骨骼肌肉模型中,建立了个体化人工膝关节置换的下肢骨肌多体动力学模型。该模型考虑了人工膝关节的关节面几何形貌和柔性的胫股关节接触和髌股关节接触属性,还考虑了精确的个体化患者下肢骨肌模型和详细的膝关节韧带模型。开发的模型可预测步态周期内胫股关节内侧和外侧接触力,髌股关节接触力,并同时预测膝关节运动、肌肉力和韧带力。通过多患者多步态周期模拟仿真及通用性验证,所开发的个体化人工膝关节置换的骨肌多体动力学模型可靠有效,可以应用于人工膝关节临床问题和假体设计方面的参数研究。而其中所开发的个体化骨肌建模技术,可针对国人患者的个性化解剖特征,建立精确的个体化骨肌模型,为国内医生实施各种精准医疗方案提供科学的骨肌力学分析平台。人工膝关节临床校准是医生关心的重要问题。基于开发的人工膝关节置换的骨肌多体动力学模型,通过研究患者行走步态条件下不同安装角误差对膝关节生物力学的影响发现,2°的胫骨衬垫或股骨部件的内外翻安装角误差和 3°股骨部件的内外旋安装角误差显著的改变了胫股关节内外侧承载分布和总的胫股关节接触力。内翻安装误差显著增加了膝关节内侧的承载力,进一步可能会导致内侧骨塌陷、胫骨托盘固定界面破坏以及胫骨衬垫的磨损加剧。而股骨部件内旋误差导致胫股关节接触力和髌股关节接触力的增加,这些力学变化与患者不满意及疼痛水平有直接关系。因此,医生应当谨慎的避免膝关节置换手术时假体的安装误差大于 3°,而冠状面的内翻膝安装误差更应控制在 2°以内。研究还表明,身体胖的患者在安装不良条件下的假体失效风险更大,对于这类患者医生应当更加谨慎。根据这些研究,医生可以结合临床观察报告,从膝关节生物力学角度深层次全面的理解校准不良问题。除了人工膝关节校准不良,假体设计的差异也会影响置换术后的效果和患者满意度。基于人工膝关节置换的骨肌多体动力学模型进一步研究发现,人工膝关节的几何设计差异不仅改变了膝关节接触力,还影响了膝关节二次运动及韧带作用力。相比后交叉韧带保留型(CR型)假体,后交叉韧带替代型(PS型)的衬垫凸桩设计限制了膝关节的内外旋、内外翻和前后平移运动,获得较小的内外旋活动度和前后平移运动。同时PS型膝关节假体置换导致的内侧旁系韧带力和外侧旁系韧带力均显著小于CR 型的预测值。特别地,多个目前用在临床上的膝关节假体设计的预测结果表明行走步态周期内膝关节的内外旋转中枢在外侧,而不是绕内侧髁旋转的。因此,当前热议的人工膝关节内轴旋转设计理论是否符合所有生理活动有待验证。本团队利用建立的个体化人工膝关节置换的骨肌多体动力学模型,对临床校准问题和假体设计方法进行了初步的应用研究。在今后的研究中,人工膝关节置换的骨肌多体动力学模型还将应用于研究机械校准和运动学校准方法差异、软组织平衡及不同手术规划方案的生物力学影响,还有人工膝关节设计理念差异、关节力学匹配、患者个性化解剖特征差异等问题,从骨肌动力学角度为医生改善临床结果提供科学依据和数据参考。作者简介:靳忠民,国家“千人计划”特聘教授,长江讲座教授,杰青(B);西南交通大学机械学院教授,利兹学院院长;英国利兹大学医学生物工程研究所客座教授,西安交通大学机械学院客座教授。中华医学会骨科学分会基础组副组长, 中国医师协会骨科医师分会基础组副组长,中国生物材料学会骨修复材料与器械分会委员,中国机械工程协会摩擦学分会理事。担任国际期刊(Cogent Biomedical Engineering)主编,3个国际期刊(Journal of Tribology, ASME;Friction;Biosurface and Biotribology)副主编,3个国际期刊(Medical Engineering and Physics; Journal of Engineering Tribology, IMechE;Journal of Bionic Engineering)编委。1983年在西安交通大学机械工程系本科毕业,1988获英国利兹大学生物医学工程博士,2004-2010任英国利兹大学机械学院教授。主要研究领域:生物摩擦学、人工关节设计与制造、生物制造等。曾获英国摩擦学铜奖、中国机械工业科学技术奖二等奖。发表SCI收录论文265余篇,被引用超过3525次,h-index为29。

骨肌多体动力学模型在人工膝关节研究中的应用2016年11月10日 西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 靳忠民骨肌多体动力学模型是将工程里的多体动力学技术应用于人体肌肉骨骼系统来模拟人体各种生理活动下骨肌生物力学环境的人体模型。该模型主要包括人体骨骼几何模型、骨骼上附着的肌肉模型以及关节周围软组织如韧带模型。经过实验验证后的骨骼肌肉多体动力学模型可用于模拟行走步态、上下楼梯、下蹲等各种人体的日常生理活动,并计算获得关节力、关节角、肌肉作用力等人体内重要的生物力学信息。因此,骨肌多体动力学模型为医学工程领域的研究提供了重要的仿真分析平台,特别在人工植入物的设计开发、功能评估和失效分析方面更是必不可少。为了开发和评估新的人工膝关节、分析研究现有膝关节假体的失效机理,将骨肌多体动力学模型应用于人工膝关节的研究中至关重要。基于弹性基理论和依赖于力的运动学分析技术,我们将人工膝关节模型成功整合到人体下肢骨骼肌肉模型中,建立了个体化人工膝关节置换的下肢骨肌多体动力学模型。该模型考虑了人工膝关节的关节面几何形貌和柔性的胫股关节接触和髌股关节接触属性,还考虑了精确的个体化患者下肢骨肌模型和详细的膝关节韧带模型。开发的模型可预测步态周期内胫股关节内侧和外侧接触力,髌股关节接触力,并同时预测膝关节运动、肌肉力和韧带力。通过多患者多步态周期模拟仿真及通用性验证,所开发的个体化人工膝关节置换的骨肌多体动力学模型可靠有效,可以应用于人工膝关节临床问题和假体设计方面的参数研究。而其中所开发的个体化骨肌建模技术,可针对国人患者的个性化解剖特征,建立精确的个体化骨肌模型,为国内医生实施各种精准医疗方案提供科学的骨肌力学分析平台。人工膝关节临床校准是医生关心的重要问题。基于开发的人工膝关节置换的骨肌多体动力学模型,通过研究患者行走步态条件下不同安装角误差对膝关节生物力学的影响发现,2°的胫骨衬垫或股骨部件的内外翻安装角误差和 3°股骨部件的内外旋安装角误差显著的改变了胫股关节内外侧承载分布和总的胫股关节接触力。内翻安装误差显著增加了膝关节内侧的承载力,进一步可能会导致内侧骨塌陷、胫骨托盘固定界面破坏以及胫骨衬垫的磨损加剧。而股骨部件内旋误差导致胫股关节接触力和髌股关节接触力的增加,这些力学变化与患者不满意及疼痛水平有直接关系。因此,医生应当谨慎的避免膝关节置换手术时假体的安装误差大于 3°,而冠状面的内翻膝安装误差更应控制在 2°以内。研究还表明,身体胖的患者在安装不良条件下的假体失效风险更大,对于这类患者医生应当更加谨慎。根据这些研究,医生可以结合临床观察报告,从膝关节生物力学角度深层次全面的理解校准不良问题。除了人工膝关节校准不良,假体设计的差异也会影响置换术后的效果和患者满意度。基于人工膝关节置换的骨肌多体动力学模型进一步研究发现,人工膝关节的几何设计差异不仅改变了膝关节接触力,还影响了膝关节二次运动及韧带作用力。相比后交叉韧带保留型(CR型)假体,后交叉韧带替代型(PS型)的衬垫凸桩设计限制了膝关节的内外旋、内外翻和前后平移运动,获得较小的内外旋活动度和前后平移运动。同时PS型膝关节假体置换导致的内侧旁系韧带力和外侧旁系韧带力均显著小于CR 型的预测值。特别地,多个目前用在临床上的膝关节假体设计的预测结果表明行走步态周期内膝关节的内外旋转中枢在外侧,而不是绕内侧髁旋转的。因此,当前热议的人工膝关节内轴旋转设计理论是否符合所有生理活动有待验证。本团队利用建立的个体化人工膝关节置换的骨肌多体动力学模型,对临床校准问题和假体设计方法进行了初步的应用研究。在今后的研究中,人工膝关节置换的骨肌多体动力学模型还将应用于研究机械校准和运动学校准方法差异、软组织平衡及不同手术规划方案的生物力学影响,还有人工膝关节设计理念差异、关节力学匹配、患者个性化解剖特征差异等问题,从骨肌动力学角度为医生改善临床结果提供科学依据和数据参考。作者简介:靳忠民,国家“千人计划”特聘教授,长江讲座教授,杰青(B);西南交通大学机械学院教授,利兹学院院长;英国利兹大学医学生物工程研究所客座教授,西安交通大学机械学院客座教授。中华医学会骨科学分会基础组副组长, 中国医师协会骨科医师分会基础组副组长,中国生物材料学会骨修复材料与器械分会委员,中国机械工程协会摩擦学分会理事。担任国际期刊(Cogent Biomedical Engineering)主编,3个国际期刊(Journal of Tribology, ASME;Friction;Biosurface and Biotribology)副主编,3个国际期刊(Medical Engineering and Physics; Journal of Engineering Tribology, IMechE;Journal of Bionic Engineering)编委。1983年在西安交通大学机械工程系本科毕业,1988获英国利兹大学生物医学工程博士,2004-2010任英国利兹大学机械学院教授。主要研究领域:生物摩擦学、人工关节设计与制造、生物制造等。曾获英国摩擦学铜奖、中国机械工业科学技术奖二等奖。发表SCI收录论文265余篇,被引用超过3525次,h-index为29。 -

陈世益 前交叉韧带重建争论:韧带止点与形态、骨道定位与类等长重建2016年11月10日 复旦大学附属华山医院运动医学中心 陈世益 蒋佳 万方 陈天午前交叉韧带(ACL)重建技术和理论经过三十年的不断发展,渐趋成熟。然而,仍有一些问题尚未解决:1)什么是最合适的移植物?2)能否做到等长重建?3)早期恢复运动及重返运动的标准?4)ACL重建术后能否预防OA?5)ACL止点与形态结构争论,双束或Ribbon?移植物失败包括断裂与松弛两方面。无论使用自体、异体还是人工移植物,都有一定的失败率。Crawford等报道,ACL重建术远期结果,平均9例中有1例会最终失败。无论自体或异体移植物10年失败率,自体在9-12%,异体在19-25%,人工韧带在2.8-7.8%之间。移植物远期失败有多种因素,可归纳为以下4方面:(1)手术因素,移植物选择不当或固定不当,骨道定位偏移,移植物不等长固定;(2)生物因素,如移植物韧带化缓慢,血管化非常弱,难以形成真正的腱骨愈合;(3)力学因素,如移植物种类、力学粘弹性差、初始张力过高、骨隧道定位非等长;(4)术后康复依从性差。失败案例可划为两类:一类存在明确的再次受伤史,由于遭受损伤而导致移植物断裂。而另一类不存在再次受伤史,但术后不同时期出现关节不稳,并在随访中被最终证实。对后者而言,再发松弛或断裂则常与骨隧道定位技术密切相关。前交叉韧带重建术中骨道的定位技术经历了从“过顶位重建”“等长重建”,再到“解剖重建”的发展过程。其中,“过顶位”目前在临床中已很少应用。“解剖重建”通过双束重建模拟天然前交叉韧带特点,被认为能够提供更佳的生物力学性能;而“等长重建”力图确保股骨-胫骨隧道内口间距离在膝关节屈伸过程中保持间距不变,从而避免或减少移植物与骨道间的滑动(GTM, Graft Tunnel Motion),促进移植物与骨道愈合。Scott Rodeo指出:移植物不同部位与骨的愈合情况是不同的,GTM幅度越大,腱骨愈合情况越差。然而,“解剖重建”的移植物恰恰是最不等长,在屈伸膝关节时GTM的幅度最大可达4-5mm以上。已经有不少文献报道“解剖重建”的远期失败率较高,其原因很可能是因为移植物不等长所致,刻意重建的韧带是不可能重复人类真正的ACL解剖结构。所以,ACL解剖重建最近受到严重挑战,波兰医生Robert Smigielski 描叙的ACL 是一条可以扭转的片状结构,称为Ribbon to Ribbon。无明确受伤史的ACL失败案例通常是由于韧带未能“等长重建”,移植物韧带在膝关节活动过程中承受异常应力,移植物与骨道壁产生腱骨滑动、摩擦和撞击,影响移植物与骨愈合,导致移植物失败。“等长重建”或许是避免前交叉韧带重建远期失败的关键所在,尤其是对于临床上大部分选择单束重建技术的案例而言。LARS人工韧带发明人J.P Laboureau曾特别指出“等长重建是人工韧带成功基本要求”,然而即便按照他的方法选择骨道定位,也仍然有平均0.5-1.0mm左右的GTM。因此,实际上临床工作中试图实现完美的等长重建是极为困难的,“等长重建”并不绝对等长。由于传统“等长重建”方法繁琐,耗时耗力,并不适合推广和普及。通过反复的临床试验和论证,我们已经找到了股骨外髁内侧面的股骨类等长位点,探索出了无需透视即可使移植物关节腔内最大GTM<1mm的骨隧道定位技术,并将其称为“类等长重建技术”。人工移植物在前交叉韧带重建中的应用可追溯至上世纪60年代,和传统移植物相比,其被认为具有无供区并发症、早期康复等突出优点。然而因自身材料和设计方面的问题,早期人工韧带产品在临床应用中出现了大量的失败案例。随着应用材料、编制技术以及固定方式的改变,当前使用的人工韧带是增强型人工韧带,短中期疗效令人满意。华山运动医学陈世益教授领导的研究小组,最近开展了一项包含全国19家中心的中国人工韧带研究小组(CALSG)远期随访调查研究,重点了解人工韧带行前交叉韧带重建手术的远期疗效。初步结果显示,术后平均8年的并发症率为3.5%,而手术失败率仅为3.8%。失败案例中,骨隧道定位不当是主要原因。人工移植物较自然组织具有更高的力学强度,但由于人工材料缺乏粘弹性,如果非等长重建ACL,更容易因反复牵拉而导致最终移植物重建失败。前交叉韧带重建手术的最高目标即帮助患者重返伤前运动水平。Ardern等人的研究结果表明,采用传统移植物进行手术的患者最终重返竞技运动的比例不到六成。华山运动医学中心的一项前瞻性对照研究表明,采用人工移植物和自体腘绳肌腱进行的前交叉韧带重建案例术后重返伤前运动水平的比例分别是78%和73%,术后10年从事竞技运动的案例分别为总体的44%和29%。就重返运动而言,人工移植物优于传统的自体腘绳肌腱。人工移植物将会在未来的韧带重建中趋于主流。同时,基于“等长重建”理论的“类等长重建”技术将是前交叉韧带重建手术成败的关键所在。理想的人工韧带应该具有以下优势:(1)人工韧带整体具有优异的力学性能,包括了高强度和高韧度,又有一定的粘弹性。(2)其材料本身具有一定的亲水特性和良好的生物相容性,从而达到植入人工韧带的良好自体化。(3)需在骨道部达到良好的肌腱骨愈合,韧带材料具有一定的骨传导性和骨诱导性。(4)人工韧带作为植入物产品,其外形和固定设计符合仿生要求。综上所述,我们所需要的最理想的人工韧带是无限接近于自身解剖及生理上的自然自体韧带,即新型生物型人工韧带。作者简介:陈世益,教授、医学博士、主任医师、博士生导师,复旦大学运动医学中心主任;附属华山医院运动医学与关节镜外科主任;卫生部骨关节内镜(上海)培训基地主任;中国汽车摩托车运动联合会医务委员会主席;ISAKOS运动创伤与关节镜技术(中国)教育培训中心主任;中国著名运动医学和关节镜专家,擅长各类运动损伤与膝、肩、踝等关节镜微创手术。曾在瑞典、澳洲、美国多家著名大学医院接受膝、肩关节外科与骨科运动创伤专科医生训练。目前担任亚太膝关节-关节镜-骨科运动医学会(APKASS)主席、国际膝关节-关节镜-骨科运动医学会(ISAKOS)执委、中华医学会运动医疗分会侯任主委、中国医师协会骨科医师分会运动医疗专业委员会主任委员、国家863计划“高强韧生物内植入材料”项目负责人。担任上海市重大国际赛事首席医务官至今,曾担任刘翔医疗组首席医务官和2012伦敦奥运会中国代表团医务官。连续成功主办了十二届“国际骨科运动医学与关节镜高峰论坛(IFOSMA)”,使这一会议成为中国运动医学界最著名的国际会议品牌。陈世益不仅是一名出色的医生、学科领头人、社会活动家、国际会议大使,他的名声蜚声国内外。他也被国内同道尊称为中国运动医学发展的战略家与外交家。由陈世益领头的人工韧带多中心研究项目汇集了全国19家大学附属医院骨科运动医学中心的10年数据与经验,成功率与重返运动比率远远超过国外报道。

陈世益 前交叉韧带重建争论:韧带止点与形态、骨道定位与类等长重建2016年11月10日 复旦大学附属华山医院运动医学中心 陈世益 蒋佳 万方 陈天午前交叉韧带(ACL)重建技术和理论经过三十年的不断发展,渐趋成熟。然而,仍有一些问题尚未解决:1)什么是最合适的移植物?2)能否做到等长重建?3)早期恢复运动及重返运动的标准?4)ACL重建术后能否预防OA?5)ACL止点与形态结构争论,双束或Ribbon?移植物失败包括断裂与松弛两方面。无论使用自体、异体还是人工移植物,都有一定的失败率。Crawford等报道,ACL重建术远期结果,平均9例中有1例会最终失败。无论自体或异体移植物10年失败率,自体在9-12%,异体在19-25%,人工韧带在2.8-7.8%之间。移植物远期失败有多种因素,可归纳为以下4方面:(1)手术因素,移植物选择不当或固定不当,骨道定位偏移,移植物不等长固定;(2)生物因素,如移植物韧带化缓慢,血管化非常弱,难以形成真正的腱骨愈合;(3)力学因素,如移植物种类、力学粘弹性差、初始张力过高、骨隧道定位非等长;(4)术后康复依从性差。失败案例可划为两类:一类存在明确的再次受伤史,由于遭受损伤而导致移植物断裂。而另一类不存在再次受伤史,但术后不同时期出现关节不稳,并在随访中被最终证实。对后者而言,再发松弛或断裂则常与骨隧道定位技术密切相关。前交叉韧带重建术中骨道的定位技术经历了从“过顶位重建”“等长重建”,再到“解剖重建”的发展过程。其中,“过顶位”目前在临床中已很少应用。“解剖重建”通过双束重建模拟天然前交叉韧带特点,被认为能够提供更佳的生物力学性能;而“等长重建”力图确保股骨-胫骨隧道内口间距离在膝关节屈伸过程中保持间距不变,从而避免或减少移植物与骨道间的滑动(GTM, Graft Tunnel Motion),促进移植物与骨道愈合。Scott Rodeo指出:移植物不同部位与骨的愈合情况是不同的,GTM幅度越大,腱骨愈合情况越差。然而,“解剖重建”的移植物恰恰是最不等长,在屈伸膝关节时GTM的幅度最大可达4-5mm以上。已经有不少文献报道“解剖重建”的远期失败率较高,其原因很可能是因为移植物不等长所致,刻意重建的韧带是不可能重复人类真正的ACL解剖结构。所以,ACL解剖重建最近受到严重挑战,波兰医生Robert Smigielski 描叙的ACL 是一条可以扭转的片状结构,称为Ribbon to Ribbon。无明确受伤史的ACL失败案例通常是由于韧带未能“等长重建”,移植物韧带在膝关节活动过程中承受异常应力,移植物与骨道壁产生腱骨滑动、摩擦和撞击,影响移植物与骨愈合,导致移植物失败。“等长重建”或许是避免前交叉韧带重建远期失败的关键所在,尤其是对于临床上大部分选择单束重建技术的案例而言。LARS人工韧带发明人J.P Laboureau曾特别指出“等长重建是人工韧带成功基本要求”,然而即便按照他的方法选择骨道定位,也仍然有平均0.5-1.0mm左右的GTM。因此,实际上临床工作中试图实现完美的等长重建是极为困难的,“等长重建”并不绝对等长。由于传统“等长重建”方法繁琐,耗时耗力,并不适合推广和普及。通过反复的临床试验和论证,我们已经找到了股骨外髁内侧面的股骨类等长位点,探索出了无需透视即可使移植物关节腔内最大GTM<1mm的骨隧道定位技术,并将其称为“类等长重建技术”。人工移植物在前交叉韧带重建中的应用可追溯至上世纪60年代,和传统移植物相比,其被认为具有无供区并发症、早期康复等突出优点。然而因自身材料和设计方面的问题,早期人工韧带产品在临床应用中出现了大量的失败案例。随着应用材料、编制技术以及固定方式的改变,当前使用的人工韧带是增强型人工韧带,短中期疗效令人满意。华山运动医学陈世益教授领导的研究小组,最近开展了一项包含全国19家中心的中国人工韧带研究小组(CALSG)远期随访调查研究,重点了解人工韧带行前交叉韧带重建手术的远期疗效。初步结果显示,术后平均8年的并发症率为3.5%,而手术失败率仅为3.8%。失败案例中,骨隧道定位不当是主要原因。人工移植物较自然组织具有更高的力学强度,但由于人工材料缺乏粘弹性,如果非等长重建ACL,更容易因反复牵拉而导致最终移植物重建失败。前交叉韧带重建手术的最高目标即帮助患者重返伤前运动水平。Ardern等人的研究结果表明,采用传统移植物进行手术的患者最终重返竞技运动的比例不到六成。华山运动医学中心的一项前瞻性对照研究表明,采用人工移植物和自体腘绳肌腱进行的前交叉韧带重建案例术后重返伤前运动水平的比例分别是78%和73%,术后10年从事竞技运动的案例分别为总体的44%和29%。就重返运动而言,人工移植物优于传统的自体腘绳肌腱。人工移植物将会在未来的韧带重建中趋于主流。同时,基于“等长重建”理论的“类等长重建”技术将是前交叉韧带重建手术成败的关键所在。理想的人工韧带应该具有以下优势:(1)人工韧带整体具有优异的力学性能,包括了高强度和高韧度,又有一定的粘弹性。(2)其材料本身具有一定的亲水特性和良好的生物相容性,从而达到植入人工韧带的良好自体化。(3)需在骨道部达到良好的肌腱骨愈合,韧带材料具有一定的骨传导性和骨诱导性。(4)人工韧带作为植入物产品,其外形和固定设计符合仿生要求。综上所述,我们所需要的最理想的人工韧带是无限接近于自身解剖及生理上的自然自体韧带,即新型生物型人工韧带。作者简介:陈世益,教授、医学博士、主任医师、博士生导师,复旦大学运动医学中心主任;附属华山医院运动医学与关节镜外科主任;卫生部骨关节内镜(上海)培训基地主任;中国汽车摩托车运动联合会医务委员会主席;ISAKOS运动创伤与关节镜技术(中国)教育培训中心主任;中国著名运动医学和关节镜专家,擅长各类运动损伤与膝、肩、踝等关节镜微创手术。曾在瑞典、澳洲、美国多家著名大学医院接受膝、肩关节外科与骨科运动创伤专科医生训练。目前担任亚太膝关节-关节镜-骨科运动医学会(APKASS)主席、国际膝关节-关节镜-骨科运动医学会(ISAKOS)执委、中华医学会运动医疗分会侯任主委、中国医师协会骨科医师分会运动医疗专业委员会主任委员、国家863计划“高强韧生物内植入材料”项目负责人。担任上海市重大国际赛事首席医务官至今,曾担任刘翔医疗组首席医务官和2012伦敦奥运会中国代表团医务官。连续成功主办了十二届“国际骨科运动医学与关节镜高峰论坛(IFOSMA)”,使这一会议成为中国运动医学界最著名的国际会议品牌。陈世益不仅是一名出色的医生、学科领头人、社会活动家、国际会议大使,他的名声蜚声国内外。他也被国内同道尊称为中国运动医学发展的战略家与外交家。由陈世益领头的人工韧带多中心研究项目汇集了全国19家大学附属医院骨科运动医学中心的10年数据与经验,成功率与重返运动比率远远超过国外报道。